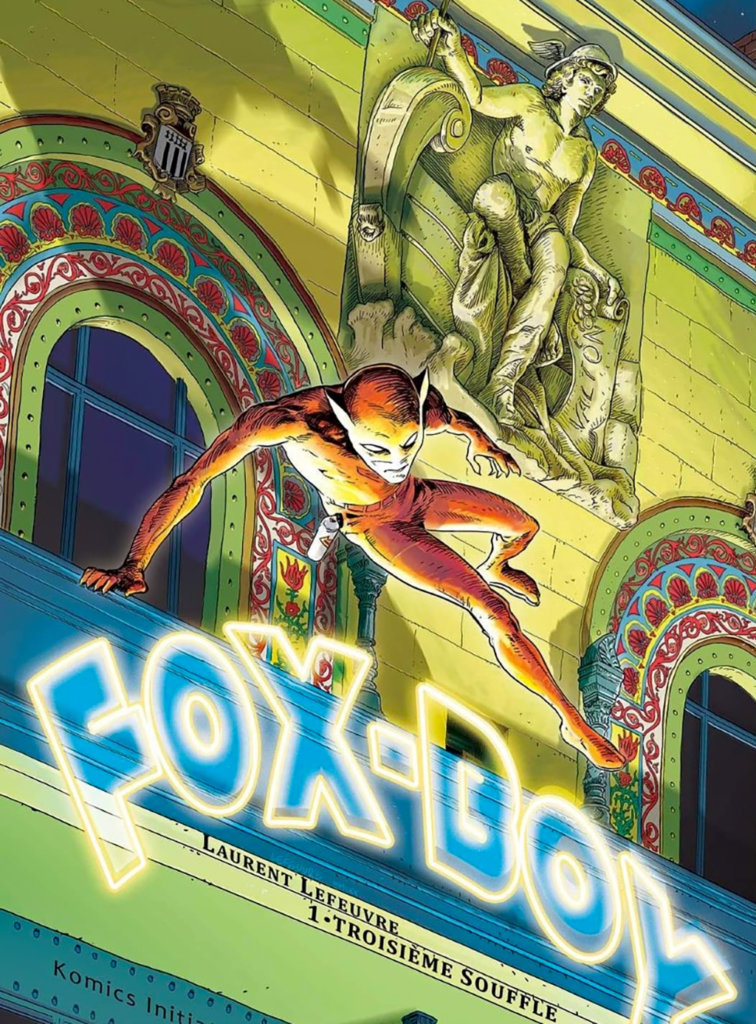

En arpentant les allées du festival de la BD de Loperhet en mars 2015, je tombe nez à nez face à un bien étrange et peu habituel super-héros : le bien nommé Fox-Boy, un justicier bien de chez nous et n’ayant manifestement rien à envier aux habituels molosses du genre venus d’outre-Atlantique ! Séduit à l’idée de faire la rencontre d’un héros sortant des convenances du genre, je me lance dans la lecture du premier opus signé Laurent Lefeuvre et publié chez Delcourt — depuis peu réédité chez Komics Initiative. Le charme opère d’emblée, et l’occasion d’une rencontre nous est donnée lors d’une dédicace sur Brest en octobre de la même année. Et c’est autour d’un frugal café que nous faisons la connaissance d’un homme au charme irrésistible et nanti d’une passion jamais prise en défaut. L’intéressé vint accompagné de Thierry Mornet, responsable de la collection Comics chez Delcourt, et dont l’affabilité et l’enthousiasme ne le cèdent en rien au créateur de Fox-Boy. Qu’ils en soient ici tous deux chaleureusement remerciés. Un grand merci également à Dominique Leroux de la librairie Excalibulle pour avoir orchestré cette rencontre.

Rencontre avec

Laurent Lefeuvre et Thierry Mornet

Laurent Lefeuvre et Thierry Mornet

Entretien réalisé par Lionel Gibert et Jean-Marc Saliou

Film réalisé et monté par Gaëlle Cudennec

Rencontre réalisée en octobre 2015 à Brest

Film réalisé et monté par Gaëlle Cudennec

Rencontre réalisée en octobre 2015 à Brest

lefictionaute : Avant d’aborder ton actualité, peux-tu nous parler de ton enfance ?

Laurent Lefeuvre : Alors… Comment devient-on un auteur breton qui fait des super-héros à Rennes ? C’est un mélange de plusieurs choses. Je lisais Strange, comme à peu près tous les passionnés de comics aujourd’hui âgés de 35 à 60 ans. Ces magazines faits à Lyon publiaient les aventures de Spider-Man, des X-Men, Daredevil, Iron Man et consorts. Le lien avec Rennes, c’est que je les achetais d’occasion dans les vide-greniers de ses différents quartiers. Inconsciemment, j’ai toujours lié les rues de ma ville avec la possibilité, au détour d’une rue, entre deux piles de vieux numéros de Système D, du Chasseur français ou d’albums de Tintin, de trouver un Strange, un Titan, un Spidey, ou un Nova que je n’avais pas. Les histoires étaient à suivre. Mais comme je n’avais pas forcément le numéro suivant, j’étais souvent condamné à relire les mêmes histoires, et avais tout le temps d’imaginer la suite, de la fantasmer. Je ressentais un monde très complexe, cohérent, où les différents personnages s’étaient croisés plusieurs fois, et dont je ne percevais qu’une infime partie. C’était bien avant Internet évidemment. Bref, ces magazines reprenant les séries Marvel faisaient l’objet d’une fascination, et les rues de Rennes étaient associées à cette quête de super-héros. 25-30 ans plus tard, c’est tout naturellement que je me suis mis à regarder les clochers des églises, les toits des quartiers comme ceux du centre-ville ou les stations de métro, en m’imaginant à quoi ressemblerait le justicier qui s’y promènerait !

Tes influences concernent-elles uniquement la bande dessinée américaine, ou y a-t-il aussi une part provenant de la bande dessinée franco-belge ?

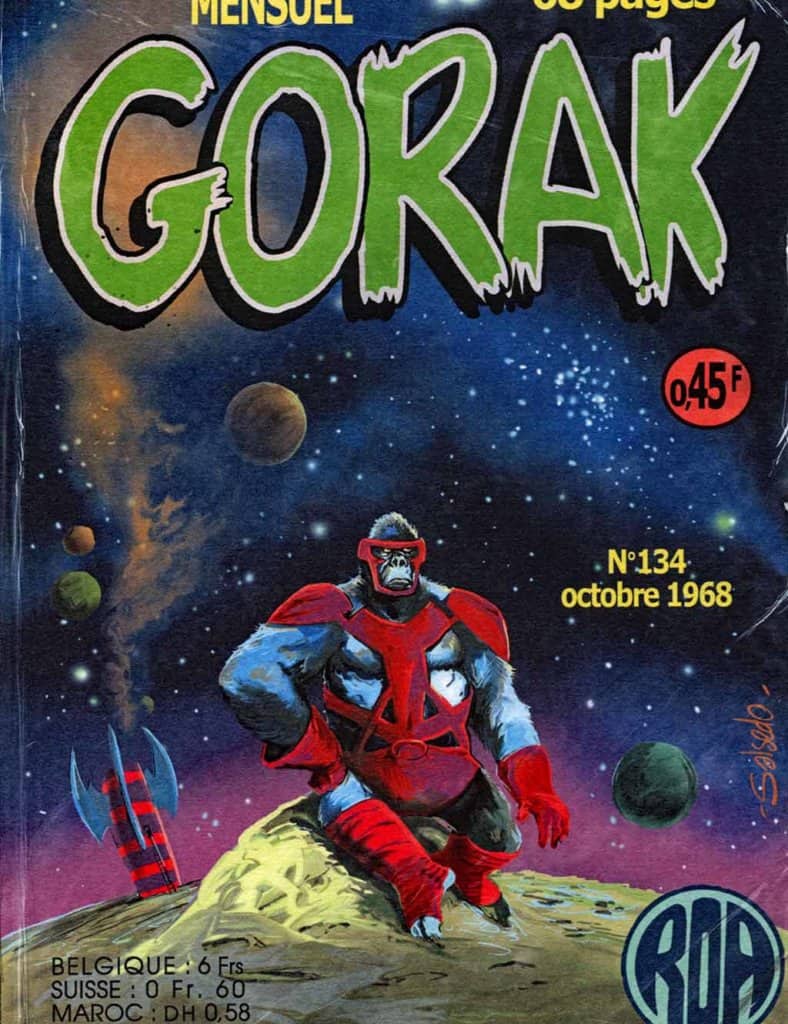

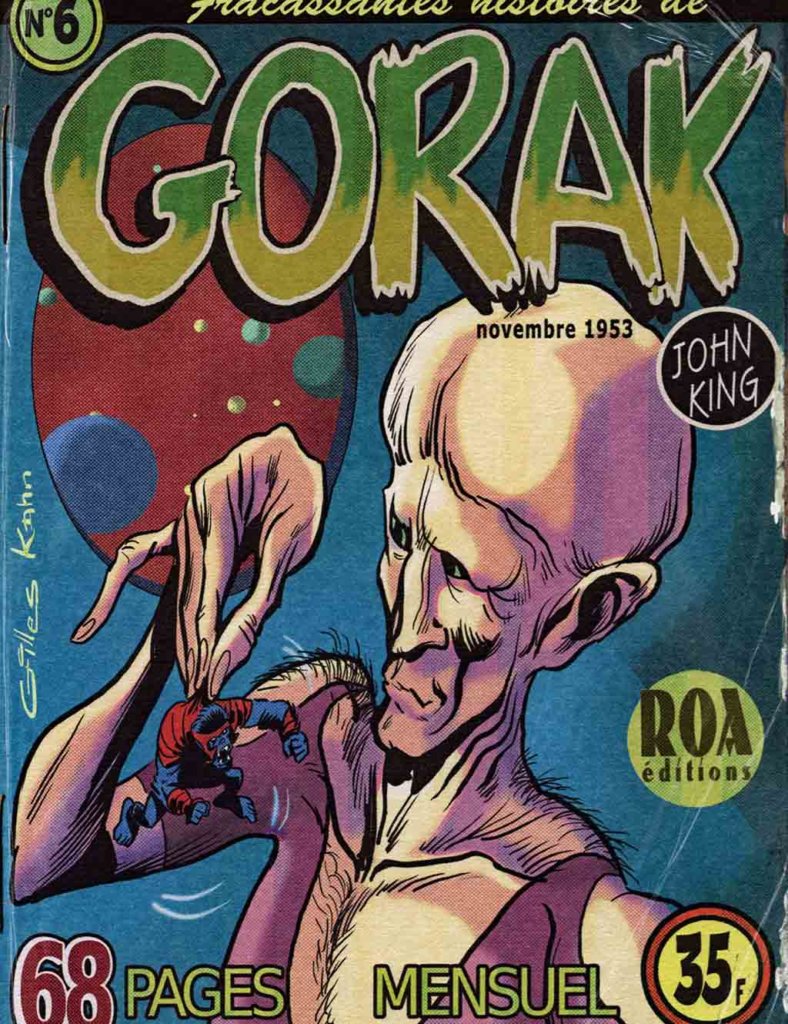

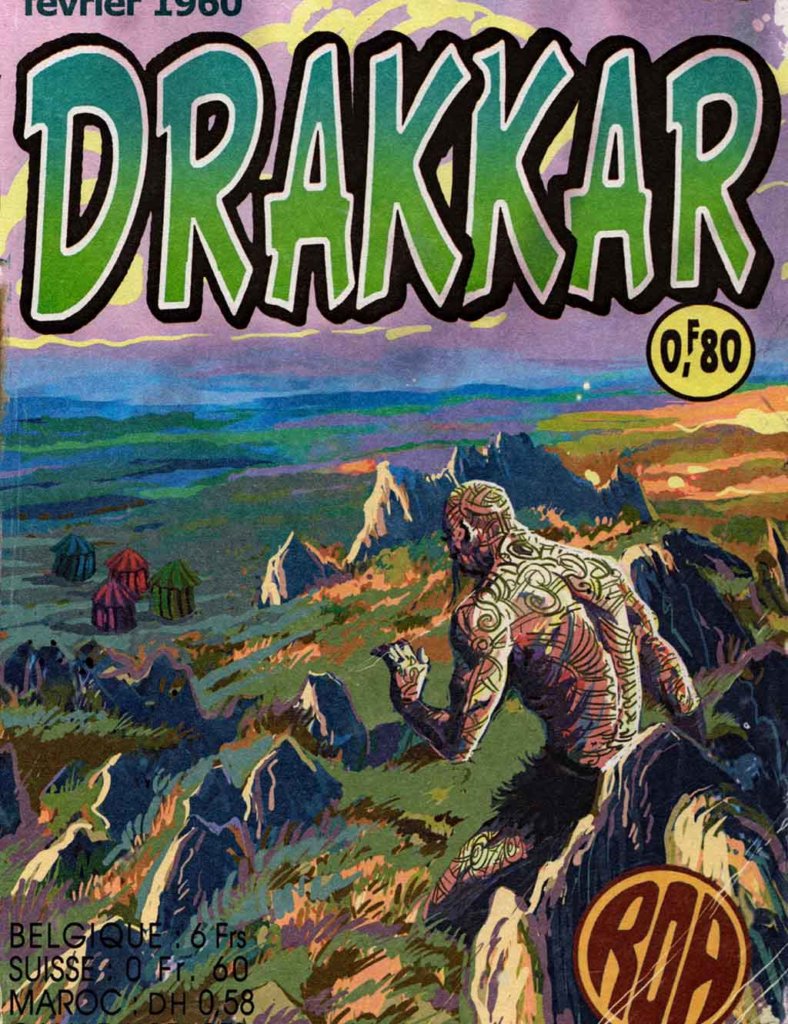

LL : Les deux, mon général ! Le comics, alors disponible dans ces fascicules en kiosque, ou d’occase, c’est la BD à pas cher. La BD franco-belge, anoblie par le cartonnage, c’est celle de Hermann, Fred, Philémon, Tintin, Astérix, Tardi, que je lisais aussi, goulument, à la bibliothèque municipale. On ne remerciera d’ailleurs jamais assez le réseau de bibliothèques d’avoir permis à des jeunes qui n’ont pas forcément de livres à la maison d’avoir accès à cette richesse. Chez moi, on ne lisait pas. Mes souvenirs d’emprunt concernent les albums d’Hermann (les premiers Jeremiah), mais aussi Gotlib qui me faisait déjà mourir de rire. En dehors de ces albums, il y avait ce qu’on appelle les petits formats (type Akim, Zembla, Blek le Roc…) à savoir, les équivalents des trente glorieuses, des actuels mangas que les jeunes d’aujourd’hui lisent : des BD à pas cher, imprimées sur du papier cheap, en noir et blanc. Ils ont précédé les Strange, chez moi (format plus grand, à suivre, et en couleur).

Te souviens-tu des dessinateurs ?

LL : Dans les petits formats, non. À l’époque, je lisais. Point. Seulement, parfois, je me faisais la remarque : « Tiens ! J’ai lu des aventures de tels personnages, mais ils sont parfois sont dessinés différemment. » Donc on a conscience que ce n’est pas le même dessinateur. Et puis d’une série à l’autre, on reconnaît bientôt une « patte ». Même si les noms des auteurs de petits formats étaient rarement précisés. Bien plus tard, grâce à Internet — on se rend compte qu’il y avait des types très doués, qui s’appelaient Mike Western, Guido Buzzelli, Mike Colquhoun, Alberto Breccia, Jordi Bernet, des Argentins, Italiens, Espagnols, beaucoup de grands qui faisaient leurs premières armes dans le petit format, ou dont les planches avaient été saucissonnées pour rentrer dans le petit format. Bergèse, Brantonne, Tota, Mitton, même Frazetta, Hugo Pratt, Jordi Bernet (Andrax dans Pirates, la bande dessinée de kung-fu Tsé-Khan dans Atemi) que je retrouverai plus tard aux manettes de Torpedo. La boucle est bouclée. C’est le segment populaire qui m’intéresse. La nostalgie que j’y rattache. Évidemment, c’est une fois devenu adulte qu’on se dit ça. Mais lorsque j’avais sept ans, si j’avais été sage pendant les courses à Mammouth (la sortie hebdomadaire en famille), à la caisse, j’avais le droit à la récompense : un petit lot à 12 francs, contenant quatre petits livres, western, péplum, médiéval, romantisme ou karaté.

Thierry Mornet : Il y avait aussi une autre différence : pour l’ensemble de ces petits formats (appelés aussi « pockets » en raison de leur format, généralement 13 x 18 cm), les crédits n’étaient pas mentionnés, contrairement aux comics américains. On ne savait pas quels étaient les auteurs.

Tu as rencontré Pierre Dubois, quand tu étais lycéen. Cette rencontre a-t-elle été déterminante ?

LL : Oui, car en Bretagne, Pierre Dubois a une stature un peu particulière : C’est le monsieur que l’on voyait à la Télé. Depuis tout petit sur France 3 Ouest, c’est l’elficologue tout habillé de noir, qui se baladait en gesticulant, chaussé de grandes cuissardes et qui parlait avec les mains. C’est un mélange du père Noël, de l’Ogre et de Francis Lalanne ! Il se baladait en forêt, parlait des elfes, des Korrigans et des sorcières. J’étais au lycée Émile Zola, qui se trouve à un jet de pierre des locaux de France 3 Ouest, et je le voyais parfois, sortir bras dessus bras dessous avec Roger Gicquel. C’est une époque où je délaissais les super-héros pour me pencher plus largement sur la bande dessinée américaine, plus underground, c’est-à-dire Crumb, Shelton et ses Freak Brothers, mais aussi Bernie Wrighston, Jeff Jones et Richard Corben, qui faisaient des BD fantastiques, et d’horreur. Ces derniers avaient lu Poe, Lovecraft, Frankenstein de Shelley. Ils avaient un patrimoine littéraire fascinant, surtout quand on est ado. Ajoutons Barry Smith qui arrivait d’Angleterre. Tous ces dessinateurs adaptaient des nouvelles fantastiques, les réinterprétaient, et amenaient avec eux la culture des Monty Python, le « nonsense » autant qu’un imaginaire romantique anglo-saxon pas si éloigné de celui de ma propre région, la Bretagne. Quand Barry Smith dessine Conan, j’y vois autant les préraphaélites que Jack Kirby, les peintres orientalistes, ou le nom d’un Roi Breton du Xème siècle ! C’était le mariage des deux cultures : patrimoniale, et pop à la fois. C’est une nouvelle richesse qui arrive. Dans la tête, c’est le rock progressif, les musiques planantes, style Ar Re Yaouank pour la musique bretonne, le Jazz, Pink Floyd. Tout ça ne fait alors qu’un dans ma tête. Je mets totalement de côté les X-Men et Spider-Man que j’avais vraiment abandonnés à cette époque-là et qui ne me parlaient plus du tout. Et du coup, croiser Pierre Dubois et ses références très riches a été une révélation. C’est le Eddy Mitchell du folklore ! Pour moi qui ai autour de 17-18 ans, en train d’illustrer mon premier livre Carnet de route d’un chasseur de lutins, c’est un coup de bol terrible, d’autant que Pierre est alors au milieu des années 90 le scénariste de copains comme Stéphane Duval, déjà chez Delcourt ! Pierre fera la préface de mon premier livre (édité en 1995, alors que je suis toujours au lycée).

Ce livre reste mon best-seller avec plus de 20 000 exemplaires écoulés. C’était juste avant la mode des bouquins sur la féérie et les lutins. Pour moi, Pierre reste comme une figure de mentor, même si finalement, nous avons peu échangé. Savoir qu’il était là était rassurant, stimulant. Même s’il n’habite plus la Bretagne, on se croise de temps à autre.

Es-tu autodidacte ou as-tu fait une formation dans les arts appliqués, aux Beaux-Arts ?

LL : Non, jamais. Autodidacte, autant qu’on peut l’être, en apprenant à dessiner en copiant des gens qu’on admire. J’aime les comics, donc on a les mêmes marottes avec Thierry : John Byrne sur les X-Men, Gene Colan sur Daredevil, John Buscema sur Conan, les Avengers ou Thor, John Romita sur Spider-Man, Ditko, Kirby, Kubert ou Will Eisner. Après on peut faire un inventaire pendant trois heures !

Tu as fait de l’illustration, du dessin animé. Comment t’est venue l’idée de vivre de la bande dessinée ?

LL : D’abord, on n’imagine pas vivre de ça : on dessine, comme certains font du rock. On est avec des copains, dans une cave, avec une guitare électrique et on joue à être Hendrix ou les Who, sans penser sérieusement pouvoir continuer professionnellement. Ça, c’est le complexe du type qui vit en province, et qui ne connaît personne dans le métier. Un peu comme les amateurs de Cosplay jouent au super-héros en revêtant leur costume, moi je jouais à l’auteur de comics, en faisant des BD de héros Marvel. Quand j’avais deux semaines de vacances, je réalisais une BD de vingt pages de Spider-Man ou des X-Men. Les vacances d’été, je faisais tout un album de 60 pages, sur papier A4, à raison d’une page par jour. Mais sans aucune prétention que le plaisir, et de rêver d’être un meilleur dessinateur. Et puis un jour, on montre, on publie dans des fanzines, on fait des petits salons en local. Malgré tout, il y a un moment où j’ai vraiment renoncé à cette idée de faire du comics, par conscience du ridicule de la chose. C’est comme vouloir être Elvis quand tu es Français : au mieux tu t’appelles Dick Rivers ! Car faire du comics implique d’être Américain, non ? Même Tota et Mitton ont alors déserté les éditions Lug, qui elles-mêmes ont mis la clé sous la porte. Il m’aura fallu quinze ans pour tenter le coup quand même, en 2011, en créant Fox-Boy. On est encore loin du compte, mais je m’acharne. Après tout, la meilleure manière de faire avancer les idées, c’est de montrer l’exemple, non ? Je le fais avec du super-héros, en Bretagne, mais ça pourrait aussi bien se passer n’importe où. Peu importe le lieu, au fond. C’est le regard qui compte. Ainsi, le gamin qui sort de sa campagne doit pouvoir se dire : « Chez moi aussi, on doit pouvoir raconter des histoires passionnantes. À nous auteurs d’inventer l’histoire qui va autour, et proposer ce regard-là aux lecteurs. Car il n’y a pas que les taxis jaunes de Brooklyn ou les gargouilles de Gotham autour desquels on peut rêver.

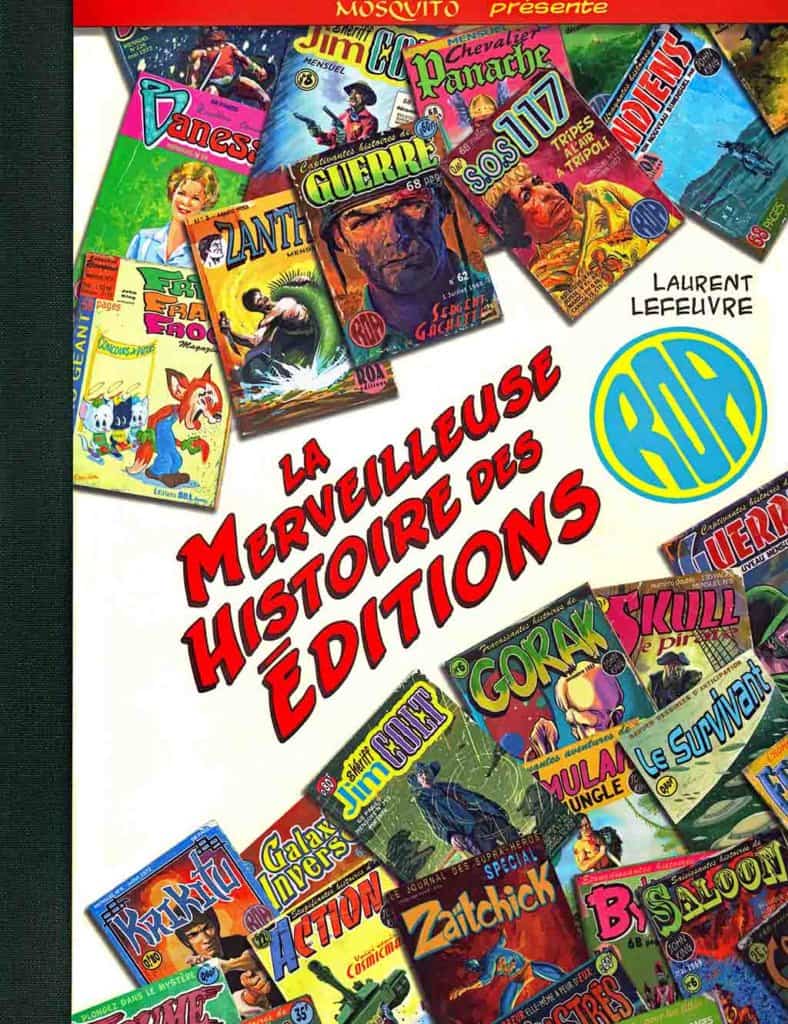

Après des albums collectifs, tu publies ta première bande dessinée en 2010 Tom et Williams, puis en 2012 La Merveilleuse Histoire des Éditions ROA.

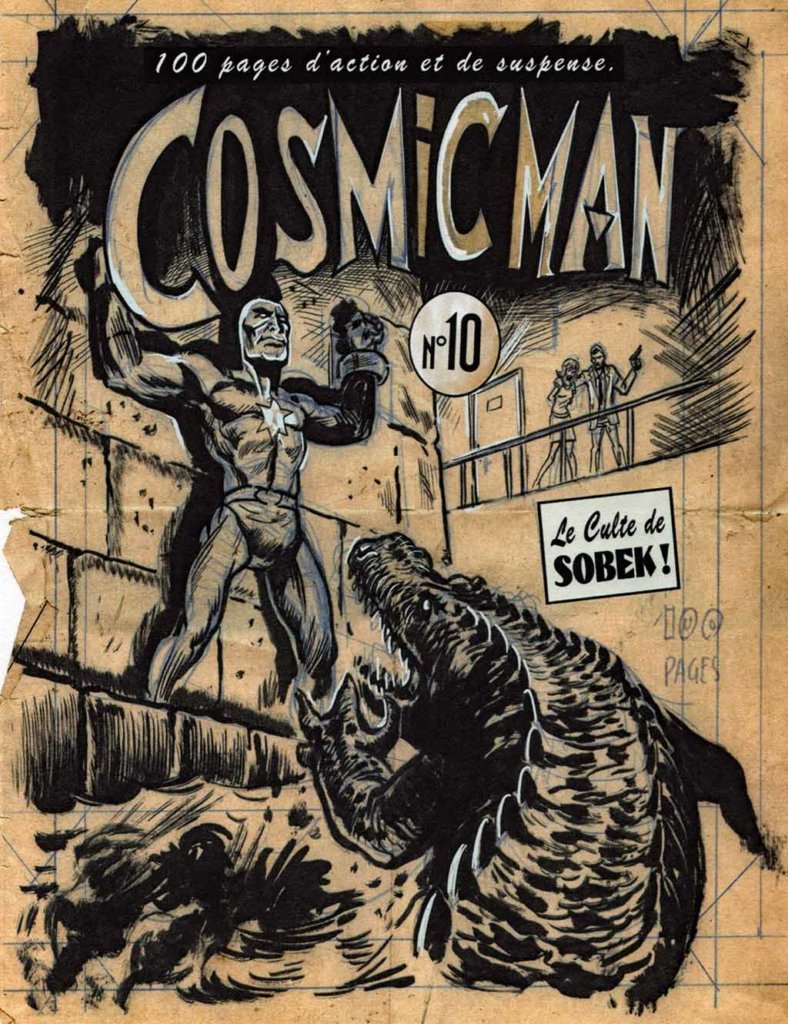

LL : Oui. J’ai aussi écrit et illustré cinq livres, tous avec le mot « lutin », ainsi que deux ou trois albums jeunesse, notamment en Breton. Voilà pour les éditeurs bretons. Et puis, à un moment, j’ai voulu revenir à mes premières amours, la bande dessinée. Ça a été l’aventure Tom et William aux éditions du Lombard, sortie en 2010. C’est l’histoire de Tom, un petit garçon de cinq ans et William, un jeune homme d’une trentaine d’années qui l’accompagne. Ils se retrouvent dans un monde étrange, issu d’un épisode de La Quatrième Dimension où les personnages sont seuls, sans savoir pourquoi. La solitude absolue est un en soi un sous-genre du récit dit post-apocalyptique. Beaucoup de films et de bandes dessinées sur ce thème. Dans Tom et William, cependant, on n’est pas tout à fait seul : autour de cet enfant qui a l’étrange faculté de pouvoir convoquer des super-héros issus des petits formats dont on parlait précédemment, il y a un petit groupe de survivants, dont ce William. Pour évoquer des héros de BD dans la BD, et qui soient libres de droits (des super-héros, des cow-boys, des karatékas, etc.), j’ai inventé les miens. Rien de plus facile que de faire des ersatz de Tarzan ou de Superman puisque c’était déjà le cas dans ces petites revues : Akim, Zembla, Yataka, Torga, Gorak, ce qu’on appelle des tarzanides, c’est-à-dire des ersatz de Tarzan, des copies libres de droits de l’original. J’ai donc créé mes propres modèles, à travers une maison d’édition tout aussi fictive de petits formats. Ainsi, parallèlement à cette BD Tom et William, j’ai créé un blog en 2009 pour accréditer de l’existence de ces personnages fictifs dans tous les sens du terme. Et c’est là que ça devient tordu : j’ai animé ce blog pendant deux ans, sous l’identité de l’un des membres du groupe autour de Tom et William, Alain Chevrel. Ainsi, avant la sortie de Tom et William, caché derrière cette fausse identité, j’ai référencé chaque semaine une série, un titre, une couverture des séries de tous ces genres populaires.

Dans La Merveilleuse Histoire des Éditions ROA, il y a un gros travail d’illustrations. Quelle technique utilises-tu ? Traditionnelle ou fais-tu appel à l’informatique ?

LL : Tout est fait sur Photoshop à la tablette graphique.

En fait, il y a certains outils informatiques qui permettent d’avoir un rendu peintoche ?

LL : Oui. J’adore ce rendu peinture à l’ancienne, couvertures de Strange, la gouache. Mais si j’avais dû les réaliser sur papier, je n’en serais même pas à la moitié de l’album. Photoshop est un outil qui peut vite vous déborder par ses possibilités illimitées. Mais bien utilisé, il doit pouvoir nous amener exactement au rendu souhaité : celui du vieux papier abimé, pour immerger le lecteur dans une nostalgie totalement factice. C’est un exercice de style. Pour moi, c’est drôle de voir quelqu’un qui va regarder une fausse couverture des Éditions ROA, et dire : « C’est génial, cette BD je l’avais, je l’ai lu quinze fois, j’adorais cet épisode ! j’adorerais le retrouver ! ». Pour certains pointus, ultras connaisseurs qu’on croise sur les forums, se dire que c’est comme si une maison dont ils croyaient connaître chaque recoin, cachait en réalité une pièce entière. Ils vont pouvoir s’y promener et je vais faire en sorte (pour revenir à Pierre Dubois pour qui « Un bon conteur est un bon menteur ») que ce soit suffisamment bien fait pour que le temps d’une ballade, ils y croient à nouveau.

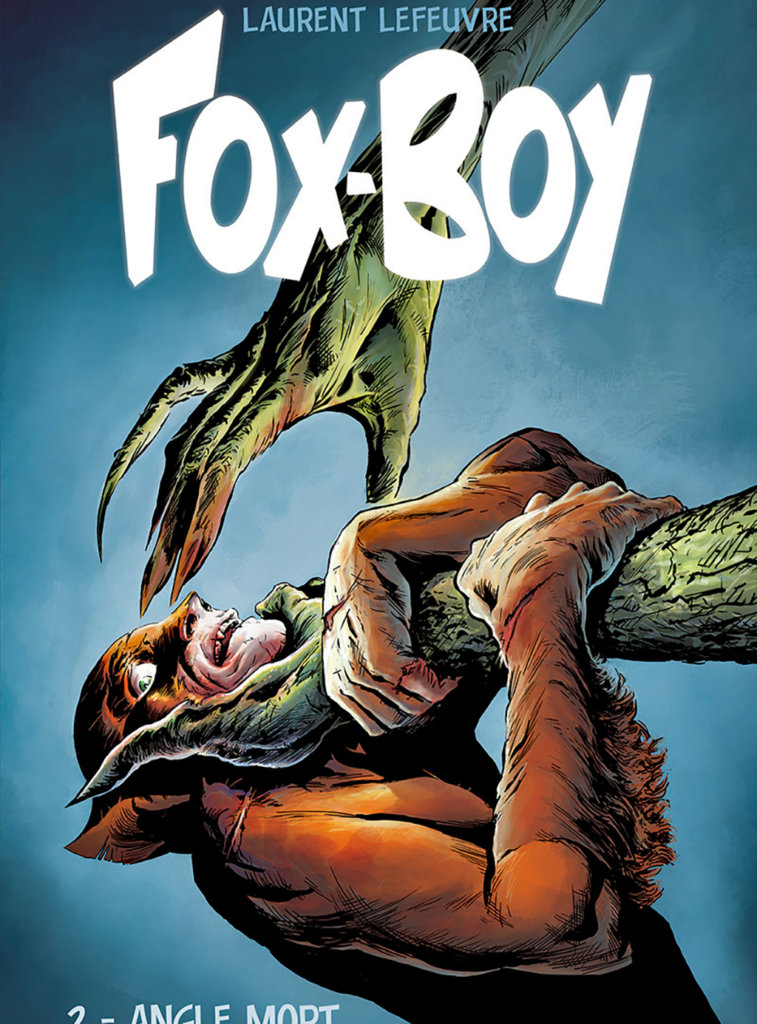

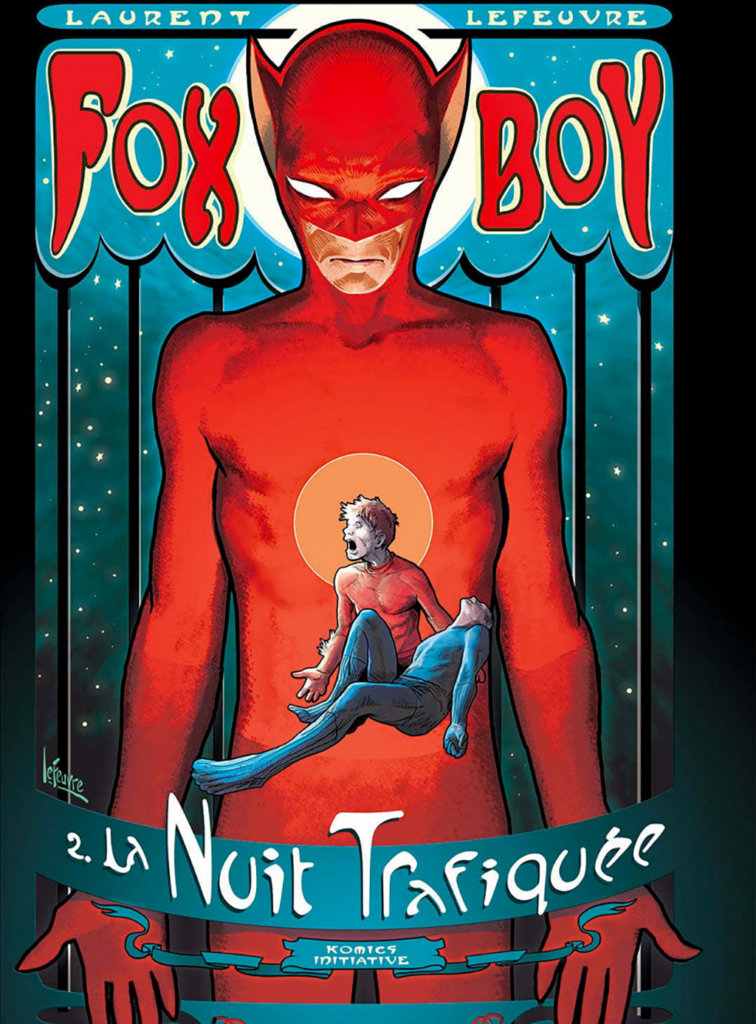

Ensuite, tu publies Fox-Boy, alors pourquoi le choix du renard ?

LL : Pourquoi le renard ? Il faut repartir en 2010, je viens de faire Tom et William au Lombard. Je veux revenir aux super-héros. Je présente deux ou trois projets notamment à Thierry. Il connaît déjà Tom et William et il est un peu désespéré de me voir essuyer des refus (il n’est pas encore aux commandes de la future collection « Comics fabric »). On me disait généralement : « Non, c’est américain, ça ne nous parle pas, on ne sait pas comment le vendre ». Chou blanc, donc. À la même époque, un journal en breton, à tout petit tirage, Louarnig, édite pour les 8-12 ans un mince fascicule de 16 pages. Ils souhaitent me proposer une page mensuelle pour leur nouvelle formule. Une page, c’est bien, mais cela cantonne à faire du gag, type Gaston ou Boule et Bill. On ne peut pas vraiment construire quelque chose. Or, j’ai toujours en tête de bâtir une histoire avec un super-héros, voire un petit univers. Puisque je ne peux pas le faire avec les maisons d’édition classiques, je deale avec eux, non pas une, mais trois pages. Mais cela me permet de faire des mini chapitres tous les mois, avec ce petit « à suivre ». Au début, j’ai des idées de loup-garou. Mais comme le journal s’appelle Louarnig (« petit renard » en breton), l’idée me vient d’un héros qui serait un peu comme Pif : à la fois un héros, mais aussi le nom du journal et sa mascotte. De plus, le renard est plus intéressant que le loup-garou. Le loup est utilisé jusqu’à la corde dans les comics (Wolverine, Rahne, Feral, Lobo, Wolfman, etc.) Le loup, c’est la force brute, les muscles, et non pas le cerveau. Et comme j’ai aussi l’idée de situer les aventures en Bretagne, je me dis qu’une sorte de renard-garou serait un personnage à échelle humaine, type Daredevil. Pas quelque chose d’édifiant à la Superman. Le renard symbolise la malice, l’intelligence. Pour un adolescent, c’est intéressant de creuser sa propre individualité plutôt que de se fondre dans un groupe ou un drapeau. L’idée suit son chemin. Les lampadaires de Rennes donnent des nuits orange à la ville. Si vous vous baladez la nuit, ou que vous sortez de la rue Saint-Michel avec des copains, les nuits vous apparaissent orange ! Alors, quoi de mieux qu’un goupil pour se fondre dans la ville ? Tout ça, c’est une suite de réflexions qui m’amène ce personnage dans sa première mouture : celle d’un Spider-Man, version renard. Rien de plus français que le renard. Animal mal aimé, très intelligent. Et plus on l’étudie et plus il fascine et bluffe par son intelligence. Ensuite, quand il renaîtra chez Delcourt, je rendrai sa personnalité plus… trouble. Un aspect du renard est d’utiliser son intelligence à des fins égoïstes. Incarné chez un jeune homme, ça donne un personnage qui hésite entre la malice, le côté malin, et son pendant d’intelligence, le fameux vivre ensemble, en route vers le citoyen. Et ça, c’est la deuxième mouture du personnage. Je creuse ce côté ambigu, pas forcément très sympathique, sur le modèle d’un Nils Holgersson ou de Scrooge dans le Christmas Carol de Dickens. On revient encore à Pierre Dubois, le fantôme du passé, du présent, de l’avenir. C’est un voyage initiatique. C’est un personnage qui se construit avec l’arrivée des pouvoirs. Il n’est qu’au début de la route.

L’origine des pouvoirs a un côté mystique dans Fox-Boy alors que les super héros dont tu t’es inspiré tirent leurs pouvoirs d’un fait scientifique. Spider-Man c’est une araignée radioactive, Captain America c’est le sérum du super soldat. Peux-tu revenir sur ta démarche ?

TM : Il y a plusieurs types d’origine : les origines extra-terrestres, pseudo-scientifiques, mais aussi les origines mystiques qui existent aussi dans toutes les mythologies super-héroïques. On a beaucoup plus de super-héros probablement issus d’une pseudoscience, c’est ce que Marvel nous a offert depuis le début des années 1960. Mais il suffit de prendre l’exemple d’un Docteur Fate chez DC Comics ou d’un Docteur Strange chez Marvel, ce sont des personnages qui ne tirent pas leurs pouvoirs d’un accident industriel ou autre. C’est vraiment la mystique qui prévaut.

LL : Même s’il y a quasiment tout le temps un pendant scientifique. Le Docteur Strange est chirurgien. On peut aussi prendre la mythologie d’Asgard, quand on voit sa représentation, on dirait des cités de science-fiction, futuristes, c’est-à-dire des cités du genre Attilan, refuge des Inhumains. Donc une part d’humanité très avancée, très évoluée technologiquement. Le monde d’Asgard dessiné par Kirby ressemble à des mondes du futur. Tout est dessiné à la règle et très droit. On est très loin de Tolkien et de cette vision un peu médiévale, poétique tel que Alan Lee ou Rackham auraient fait. Même dans les zones magiques, une part de science n’est jamais très loin. Pour revenir à mon personnage, je le qualifie de chamanique. Pour moi, il y a trois grandes familles de super héros. Premièrement, les super-héros « symboles » : le Garde Républicain, Captain America, Wonder Woman, Superman. Ils incarnent des valeurs, personnifient du récit national, comme le géant Paul Bunyan, le Mayflowers et les Pères fondateurs, Thanksgiving pour les Américains, Moïse pour Israël, Stakhanov en ex-URSS, etc. Chez nous aussi, après la Révolution française, Marianne et le drapeau français ont remplacé Jésus. On a besoin de mythes pour donner foi en un destin commun à un peuple et de l’unir autour de ce futur ensemble à l’intérieur de frontières. Ensuite, il y a les héros « politiques ». Ils défendent une cause qui les dépasse. Des Black Panthers ou l’IRA. Chez Marvel, ce sont les X-Men, réunis par un idéal. Et troisièmement les personnages « chamaniques » qui suivent une voie : que ce soit la vengeance, la justice, une conception de la justice, celle du Punisher, celle plus démocratique de Daredevil, celle de rétablir la justice à long terme qui est celle de Batman, même si derrière il y a un drame fondateur. La mort du père chez Daredevil, la mort des parents chez Bruce Wayne, la culpabilité chez Spider-Man « À grand pouvoir, grande responsabilité ». Ce sont des héros chamaniques, c’est-à-dire motivés par un drame personnel, un événement fondateur, incarné en un totem symbolisé par un animal, la chauve-souris chez Daredevil et Batman, ou l’araignée chez Spider-Man ou même de Wolverine à l’intérieur de sa tribu X-Men. Il y a un animal-totem qui les renvoie plus à Oumpah-Pah, c’est-à-dire les Indiens dont le nom définit le caractère, la nature, les qualités, mais aussi les défauts. Quand on dit « grand aigle », on imagine quelqu’un de fort, sage, et qui voit les choses dans leur ensemble. Vu de ce point de vue là, Fox-Boy est un adolescent qui va prendre le renard comme guide. Mais est-ce sa nature profonde ou une voie imposée de l’extérieur ? Ses pouvoirs lui viennent d’un magicien, pouvoirs qu’il pense avoir choisis, puisqu’il y a une notion de hasard dans la séquence où il les acquiert.

Tu as parlé tout à l’heure de Will Eisner. Il y a des références dans la mise en page dans Fox — Boy. Peux-tu nous en parler ?

LL : Absolument. C’est pour moi la personne la plus importante de toute la bande dessinée. Il a ouvert tellement de portes ! Quand il faisait les épisodes de son fameux Spirit, il lui fallait raconter une histoire, en sept pages, chaque semaine. Du coup, la première page devait poser le titre, le nom de l’auteur et plonger le lecteur dans l’ambiance tout en entamant l’histoire. Il fallait pour ça des trésors d’inventivité. C’est là où Will Eisner a poussé le médium très loin. Il s’est posé nombre de questions, notamment sur le danger de véhiculer certains stéréotypes. Il avait ce petit personnage noir, Ebony, qui parlait « petit nègre ». Lors de la guerre, Eisner a vu à quel point certaines représentations, notamment celles de Juifs, pouvaient servir les pires desseins — en tant qu’auteur, il s’est donc posé la question du rôle et de la responsabilité dans la représentation qu’il faisait et comment ces mêmes représentations pouvaient être reçues par le public. Nous ne sommes pas derrière chaque lecteur pour voir comment il perçoit nos histoires. D’où l’importance de ce questionnement lors de la création. Cela passe par éviter les archétypes, les caricatures, ce qui nécessite des inventions graphiques et scénaristiques constantes. Un des exemples les plus connus, et les plus visuels d’Eisner, consiste à intégrer un titre dans un dessin, comme s’il faisait partie du décor. Toutes ces réflexions, que ce soit la nuance à apporter au caractère d’un personnage, ou bien plus simplement dans la composition d’une planche, d’un titre, d’une forme de bulle ou de case, c’est à Eisner en premier lieu que je le dois.

TM : On ne peut pas non plus oublier Jim Steranko, qui a beaucoup œuvré pour faire évoluer le langage de la bande dessinée à la même époque qu’Eisner redéfinissait les codes narratifs.

LL : En même temps, certes ! Même si Eisner avait commencé 25 ans plus tôt ! Autres influences majeures à citer, tout de même : Les Français Jean-Yves Mitton et Ciro Tota, dont les super-héros made in France Photonik et Mikros dans Mustang, puis Titans et Spidey ont largement contribué à ouvrir la voie !

Tu as conçu une exposition sur Photonik et Mikros à Quai des Bulles.

LL : Oui, en 2014 à Saint-Malo. C’était un honneur pour moi que de réunir ceux que j’ai lus étant enfant. Le plus touchant dans l’histoire, c’était le dernier soir en rentrant de l’hôtel, le dimanche soir, le long du sillon à Saint-Malo, de les savoir encore plus émus que moi, parce qu’en quarante ans qu’ils se connaissaient, c’était la première fois qu’ils faisaient l’objet d’une exposition commune, sur la période Lug, c’est-à-dire de Blek le Roc (les deux ont dessiné cette série), jusqu’à Mikros et Photonik. 150 originaux, des planches en noir et blanc, des croquis, des choses jamais montrées, les toutes premières études de Photonik, des couvertures de Strange, des dessins des personnages de Marvel. L’époque où Mitton a fait les épisodes les plus réussis (et bien avant Mœbius), du Surfer d’Argent. Aujourd’hui, j’estime avoir beaucoup de chance de pouvoir travailler avec quelqu’un qui me fait aussi totalement confiance que Thierry et de pouvoir tenter de suivre cette tradition sans être entravé.

TM : Cela n’aurait aucun intérêt ! L’univers de Laurent est tellement riche qu’il faut le laisser s’exprimer au sein de cet univers.

Justement, tu t’occupes de la collection « comics » chez Delcourt. Peux-tu nous parler de celle-ci ?

TM : J’ai le bonheur et le plaisir d’animer le catalogue « comics » depuis maintenant une douzaine d’années au sein des éditions Delcourt. Préalablement à cela, j’avais durant sept/huit années « grenouillé » dans l’édition professionnelle de bandes dessinées et notamment de comics. J’ai été éditeur freelance pour les Éditions Betty, et pour Panini. Je suis issu du fanzinat, du fanzinat comics en particulier, puisque j’ai longtemps écrit et me suis occupé d’un prozine qui s’appelle Scarce dédié aux comics américains. C’est ce qui m’a amené à être remarqué par les éditions Semic à la fin des années 90 pour venir m’occuper de leur catalogue. Semic venait de perdre les droits des titres Marvel. Il s’agissait de rebâtir le catalogue en allant chercher des séries ailleurs, dans un autre registre que celui des super-héros Marvel qui avaient fait le succès des Éditions LUG pendant plusieurs décennies. Je suis allé chercher des droits de séries chez DC Comics, Image, Dark Horse et avec d’autres éditeurs américains. Et l’une des choses intéressantes que nous sommes parvenus à faire chez Semic, cela a été de faire évoluer les comics des kiosques vers la librairie, du magazine vers l’album. Nous avons créé une collection d’albums appelés les Semic-Books au début des années 2000. Quand je suis arrivé chez Delcourt, j’ai commencé à travailler à une autre dimension, puisque c’est un éditeur qui mettait réellement les moyens sur la table pour pouvoir développer un catalogue. Guy Delcourt a la bande dessinée américaine et les comics dans son ADN personnel d’éditeur. Lorsqu’il a créé il y a 30 ans maintenant les Éditions Delcourt, il y avait déjà des comics — même si cela ne portait pas ce nom à l’époque — parmi les tout premiers ouvrages de sa maison d’édition. Le terme « comics » ne s’est véritablement démocratisé en France que depuis ces dernières années. Auparavant, on parlait de bandes dessinées américaines. On parlait plus de super héros que de comics. Mais comme le précisait Laurent tout à l’heure, le comics n’est jamais qu’un mot anglo-saxon pour désigner la bande dessinée. On appelle cela manga au Japon, fumetti en Italie et bandes dessinées ici en France. Mais les comics englobent en fait tous les genres. Certes, les super héros sont le genre dominant commercialement, ne serait-ce que par l’exposition dont bénéficient les personnages à travers le jeu vidéo, le cinéma, la télévision et l’ensemble des supports multimédias, mais les super héros ne sont qu’un seul des genres représentés en comics. C’est un peu ce que je m’évertue à corriger au sein du catalogue Delcourt, puisqu’on publie finalement assez peu de super héros. Je suis en revanche ravi de publier Fox-Boy qui est un super héros, mais un super héros présenté sous un angle particulier. C’est toute la richesse culturelle et personnelle de Laurent qui transparaît dans cette œuvre. Le premier album a suffisamment été bien reçu pour que l’on puisse travailler sur une suite. Et j’en suis particulièrement heureux.

Existe-t-il une place pour les super-héros français ?

TM : Oui absolument ! Cela rejoint quelque chose qu’a évoqué Laurent. On a tendance à penser que les super-héros sont américains : j’aurais tendance à dire que les Américains se sont bien arrangés pour nous laisser penser que les super-héros sont exclusivement américains, et qu’ils ont même inventé le genre, ce qui totalement faux. En revanche, quand on regarde notre histoire littéraire par exemple, on se rend compte que les caractéristiques des super-héros apparaissent déjà dans la littérature feuilletonesque de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Laurent a évoqué tout à l’heure, et je suis ô combien d’accord avec lui, le travail de Ciro Tota sur Photonik, de Jean-Yves Mitton sur Mikros, mais il faut remonter un petit peu plus tôt effectivement dans l’histoire pour retrouver des choses comme Fantax créé par Chott, ou bien même le Super-Boy de Félix Molinari, publié en petit format noir et blanc. Et on se rend compte qu’il y a effectivement des super-héros qui ont toujours été présents. Un peu plus loin dans l’histoire, si on remonte au début du XXe siècle, on retrouve un auteur pas forcément extrêmement talentueux par son écriture, mais qui a produit énormément, Jean de la Hire, lequel a écrit Le Nyctalope par exemple. Le Nyctalope était un super-héros, même s’il n’était pas décliné en bande dessinée à l’époque, mais sous la forme de romans de gare ou de feuilletons prépubliés dans les journaux. Xavier Fournier, qui est par ailleurs le rédacteur en chef d’un magazine spécialisé dans les comics américains qui s’appelle Comic Box, a publié un ouvrage hautement recommandable pour toutes les personnes qui s’intéressent aux super-héros. Il s’agit d’une anthologie complète sur l’ensemble des super-héros français [NDLR : Super-héros français — Une anthologie, Xavier Fournier, Éditions Huginn & Muninn, 2015]. Xavier a fait un travail extraordinaire d’investigation pour aller exhumer un nombre incalculable de personnages. Il a même dû se limiter à un nombre de pages et n’a donc pas pu présenter l’intégralité des travaux de recherches qu’il a faits dans ce registre-là. On se rend compte que bien avant même l’émergence des premiers super-héros dans les années trente, il existait des super-héros, même en bandes dessinées, ici, en France. Le véritable redémarrage remonte effectivement juste après la Seconde Guerre mondiale. On va citer Fantax à nouveau. Et puis dans les années 1980, réellement, deux artisans et artistes vraiment extraordinaires que sont Ciro Tota et Jean-Yves Mitton, qui à l’instar de ce qu’évoquait Laurent, m’ont fait prendre conscience d’une chose : il était possible, quand on est français, de réaliser des récits de super-héros. Et ça a été la création notamment du magazine du petit frère de Strange, et qui s’appelait Mustang à l’époque. Mustang était un mensuel des Éditions LUG, qui présentait des séries de super-héros réalisées par des Français. C’était un mensuel, qui n’a malheureusement pas duré très longtemps. Les deux séries principales publiées dans Mustang ont néanmoins survécu. Mikros a émigré vers les pages dans un autre magazine cité par Laurent tout à l’heure et qui s’appelle Titans, autre support des séries Marvel à l’époque. Et Photonik qui lui a migré vers les pages de Spidey, autre magazine des Éditions LUG. On s’est retrouvé avec ces gens-là qui nous ont ouvert la voie. Je suis fan de Mikros et de Photonik depuis des décennies maintenant. Et pour l’anecdote, j’ai décidé à l’aube de mes 50 ans de passer de l’autre côté de la barrière. Cela fait maintenant pas loin d’une vingtaine d’années que j’officie en tant qu’éditeur de bandes dessinées et notamment de BD américaines, y compris quelques séries de super-héros. Et je me suis dit qu’il serait intéressant de sortir de ma zone de confort pour aller me frotter à la condition d’auteur, à la création… Et cela a donné Le Garde Républicain. Ce personnage, je l’ai en réalité créé quand j’avais une quinzaine d’années, dans le cadre d’un concours de dessins dans les pages de Mustang. Et il y a trois ans, j’ai écrit le premier opus des aventures de ce super-héros français qui évolue dans un contexte social, politique, culturel français. En faire un héros patriote, mais surtout pas nationaliste m’intéressait beaucoup, puisque l’on a une richesse extraordinaire. Laurent évoquait tout à l’heure la richesse architecturale que l’on peut trouver dans nos différentes régions, c’est vrai pour les grandes villes autant que pour les campagnes. J’ai donc imaginé une sorte de « mythologie » autour de ce personnage pour ne pas me retrouver enfermé avec un seul et même personnage coincé dans une époque qu’il aurait fallu conserver jeune ad vitam æternam. J’ai un gros problème avec les super-héros américains de DC ou Marvel, comme Batman ou Spider-Man. Batman, cela fait quand même 75 ans que DC essaye de nous faire croire que ce personnage est éternellement trentenaire… À un moment donné, le concept ne tient plus. De la même manière, Spider-Man ne peut pas être étudiant depuis plus de 50 ans ! Je n’accepte plus de suivre les récits réalisés par des équipes interchangeables au service de licences et de dérivés marketing.

Il y a plusieurs dessinateurs selon les récits du Garde ?

TM : Oui, et cela rejoint la mythologie autour du personnage parce que j’ai imaginé que Le Garde Républicain est un homme ou une femme mortelle, sans super pouvoirs, qui incarne les valeurs républicaines et combattre tel jour le terrorisme, tel autre jour les gangsters de la rue, tel jour encore un phénomène paranormal ou surnaturel. J’ai imaginé que le tout premier Garde Républicain était Lafayette lui-même. Ce qui me permettait quelque part thématiquement de boucler la boucle avec ce qu’étaient les super héros américains et Lafayette, on le sait, de par son histoire, a voyagé aux États-Unis. Il a rencontré Benjamin Franklin, Georges Washington et a été le vecteur des idées de la République française. C’est donc un petit clin d’œil aux cousins américains de super-héros, et puisque mon premier Garde était Lafayette, j’ai imaginé qu’à chaque génération on disposait d’un Garde différent, d’un contexte historique et culturel différent, et cela m’a ouvert la voie à plusieurs collaborations. Chaque Garde, évoluant dans une époque donnée, me permet de développer un récit ou des récits avec le même personnage que je vais confier à un seul et même dessinateur. Cela signifie que Le Garde Républicain contemporain sera dessiné par telle personne, lorsqu’il s’agira d’un Garde des années 60, j’aurai le plaisir de collaborer avec un deuxième dessinateur, pour le Garde de la période napoléonienne, ce sera un troisième dessinateur. Et à chaque fois que je vais rendre visite à ce personnage-là, dans cette époque-là, et bien je chercherai autant que possible à collaborer avec le dessinateur idoine. Cela permet de multiplier les collaborations autour d’un personnage à multiples facettes. Cela rend l’univers assez intéressant et d’une richesse sans nom, puisque j’ai devant moi un bac à sable qui représente 250 années d’histoire ! Et l’on sait que les 250 dernières années de l’histoire de France sont particulièrement riches en événements, que ce soit la Révolution française (et Lafayette est apparu à cette période-là) ou bien les conflits mondiaux qu’a dû traverser la France, ou les évolutions sociales importantes avec mai 68, ou encore les événements plus récents et dramatiques que l’on connaît ces derniers temps.

Et l’un de ces dessinateurs se trouve être Jean-Yves Mitton ?

TM : Oui ! Et ça, c’est un vrai rêve de gosse, puisque j’ai le plaisir de collaborer avec Jean-Yves, que je connais depuis plusieurs années. Je lui ai parlé de mon projet, en sachant qu’au départ, mon rêve se limitait au fait qu’il puisse dessiner une fois, ne serait-ce qu’une illustration, une couverture du Garde Républicain. Je lui ai parlé de mon projet, du contexte dans lequel vivait ce personnage-là, et cela lui a suffisamment emballé pour qu’on reste deux heures et demie à discuter au téléphone. Il m’a dit : « Ton projet m’intéresse, je veux faire quelque chose. » Mais je lui ai précisé que l’ensemble du projet du Garde Républicain est fait à titre personnel et n’est nullement lié à mon activité professionnelle chez Delcourt. Je fais cela sur mon temps libre et sur mes moyens personnels. Je lui ai dit : « Jean-Yves, je ne suis pas éditeur, je n’ai pas de structure éditoriale derrière moi, et je ne peux pas t’offrir les conditions que pourrait t’offrir une maison d’édition professionnelle », d’autant plus que Jean-Yves Mitton a une carrière de plusieurs décennies derrière lui. Il m’a répondu : « Ce n’est pas un problème, on trouvera un arrangement, mais ça m’intéresse suffisamment pour que j’aie envie de le faire ! » C’est un cadeau extraordinaire qu’il a pu faire au gamin qui vit toujours en moi. C’est un rêve de gosse, mais aussi une boucle bouclée quand on connaît l’histoire du personnage, puisqu’il est né dans les pages de Mustang, où Jean-Yves avait créé Mikros. On est partis là-dessus et Jean-Yves m’a fait le bonheur et l’honneur de collaborer sur un récit complet du Garde. Ce récit complet fera l’objet de deux albums, le premier paru en septembre dernier et le deuxième pour la fin 2016.

As-tu d’autres projets ?

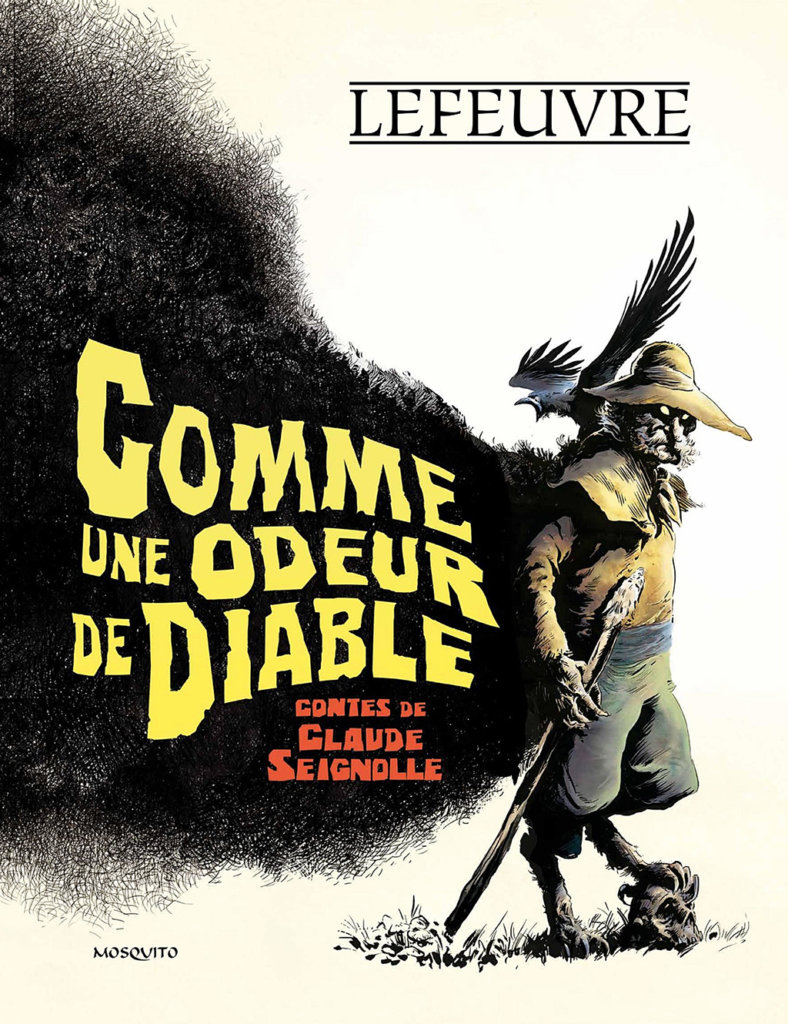

LL : Faire encore une vingtaine d’albums de Fox-Boy, pardi (clin d’œil) ! Je termine le tome 2 de Fox-Boy (NDA : à l’heure actuelle sorti) et je dois faire une adaptation des nouvelles fantastiques de Claude Seignolle chez Mosquito, en noir et blanc. J’espère pouvoir continuer sur Fox-Boy, parce que j’aurai encore beaucoup de choses à raconter après le deuxième tome. Car ce livre aura pour intérêt de terminer de construire le personnage, poser l’univers qui tourne autour de lui. Il y aura des clins d’œil aux univers types Marvel ou DC. On va comprendre la raison d’être d’un personnage avec des pouvoirs, dans un monde où il n’y a aucun pouvoir, aucune magie. Il est une sorte d’anomalie. L’explication sera dans le tome 2, qui sera plus épais que le premier. Quant à un éventuel tome 3, tout dépendra de l’accueil des lecteurs. Voilà pourquoi, en l’absence de certitude de ce côté-là, il était très important pour moi d’arriver au bout de ce que j’avais commencé à mettre en place dès Tom et William, puis Les Éditions ROA et enfin Fox-Boy. Car c’est bien d’une même histoire qu’il s’agit, commencée au Lombard, puis chez Mosquito, et dont le canal central est Fox-Boy.

TM : Et à défaut d’être un super héros, il faut parfois se contenter d’être juste un héros, pas forcément super. Simplement se dire « Ce n’est pas impossible. Je vais essayer ! »

Questionnaire proustien

Si tu étais un livre ?

Impossible de répondre. Disons (pour botter en touche) que ce livre serait une occasion, trouvée dans un vide-grenier, probablement de genre fantastique, avec le prénom de son ancien propriétaire pour m’aider à imaginer une seconde histoire par-dessus la première.

Si tu étais un écrivain ?

Claude Seignolle (écrivain de nouvelles fantastiques — né en 1917 — toujours des nôtres), dont je vais adapter les Contes macabres en BD pour Mosquito en 2016.

Si tu étais un film ?

Le Cercle des poètes disparus, probablement. Une claque, film découvert à 13 ou 14 ans. Le prof qui utilise son savoir, son humanité pour élever les autres, les révéler à eux-mêmes.

Si tu étais un réalisateur ?

Clint Eastwood, pour la multitude de facettes du bonhomme, du cow-boy irascible en quête d’une communauté dans Josey Wales, jusqu’au joueur de blues tuberculeux de Honky-Tonk Man, l’homme est le portrait vivant, et tout en contradiction, de l’Amérique.

Si tu étais un jeu vidéo ?

Je suis totalement ignare en ce domaine.

Si tu étais une série télé ?

Twin Peaks (bizarre, parfois abscons, drôle, terrifiant, mais jamais chiant).

Si tu étais un jouet ?

Une feuille de papier et des feutres : plus fort que tous les autres réunis !

Si tu étais une bande dessinée ?

La série Philémon par le regretté Fred : une sorte d’Alexandre le Bienheureux qui aurait été écrit par Lewis Caroll.

Si tu étais un personnage de bande dessinée ?

Je reste sur Philémon : rêveur, gaffeur, antihéros, mais perpétuellement embarqué dans des aventures à la mesure de son imaginaire : illimitées !

Si tu étais un album de musique ?

Dead Can Dance – Into the Labyrinth

Si tu étais un personnage historique ?

Ce personnage n’aurait pas été retenu dans les livres : un insignifiant du point de vue de l’Histoire.

Si tu étais un combat ou une cause ?

Faire de mon mieux.

Vidéos

Dédicace Laurent Lefeuvre. lefictionaute.com.

Entretien Laurent Lefeuvre et Thierry Mornet. lefictionaute.com.