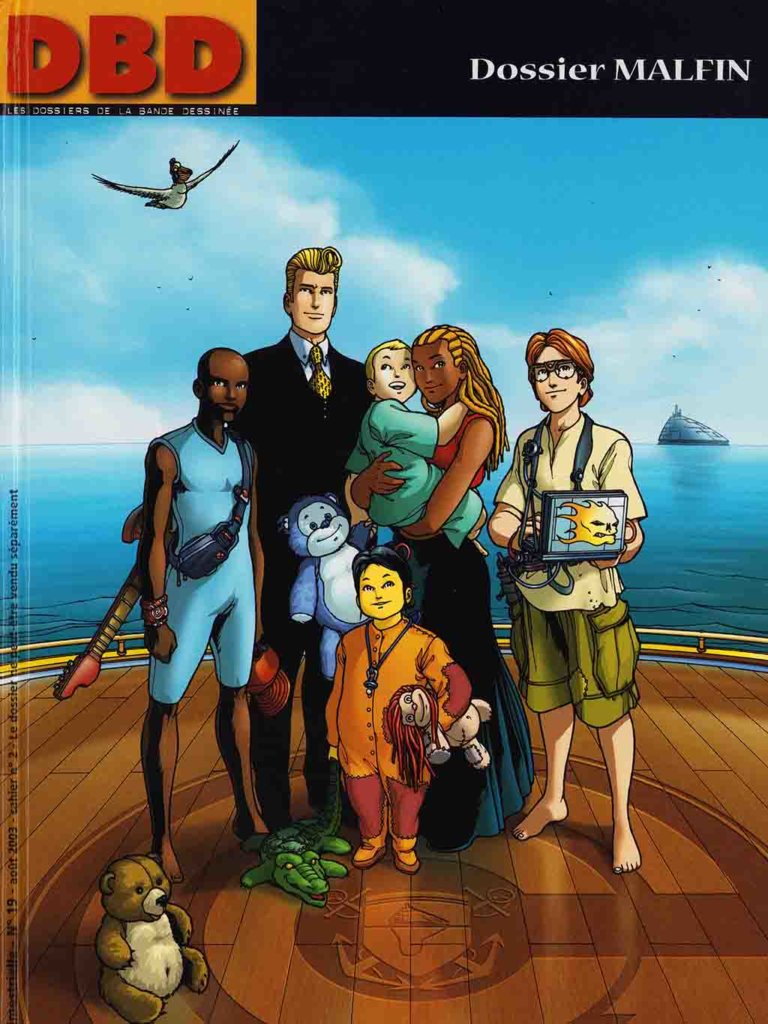

Autodidacte et désirant épouser le métier de dessinateur de bandes dessinées, le jeune Nicolas Malfin ne tarde pas à se faire remarquer par Olivier Vatine, lequel l’invite à réaliser quelques essais pour une nouvelle série écrite par Daniel Pecqueur, Golden City. Au regard de la qualité de ses investigations et d’une ligne claire fort élégante et tout à propos, deux décennies plus tard, Malfin est toujours à ce jour le maître d’œuvre graphique de cette remarquable série, dont le quatorzième opus sort en octobre prochain. Nous sommes allés rencontrer le principal intéressé à son domicile. Nous y avons découvert un homme doublé d’une passion peu commune et d’une affabilité à toute épreuve. Qu’il soit ici chaleureusement remercié !

Rencontre avec

Nicolas Malfin

Nicolas Malfin

Entretien réalisé par Lionel Gibert et Jean-Marc Saliou

Film réalisé par Franck Brénugat

Rencontre réalisée en octobre 2019

Texte revu et corrigé en août 2021

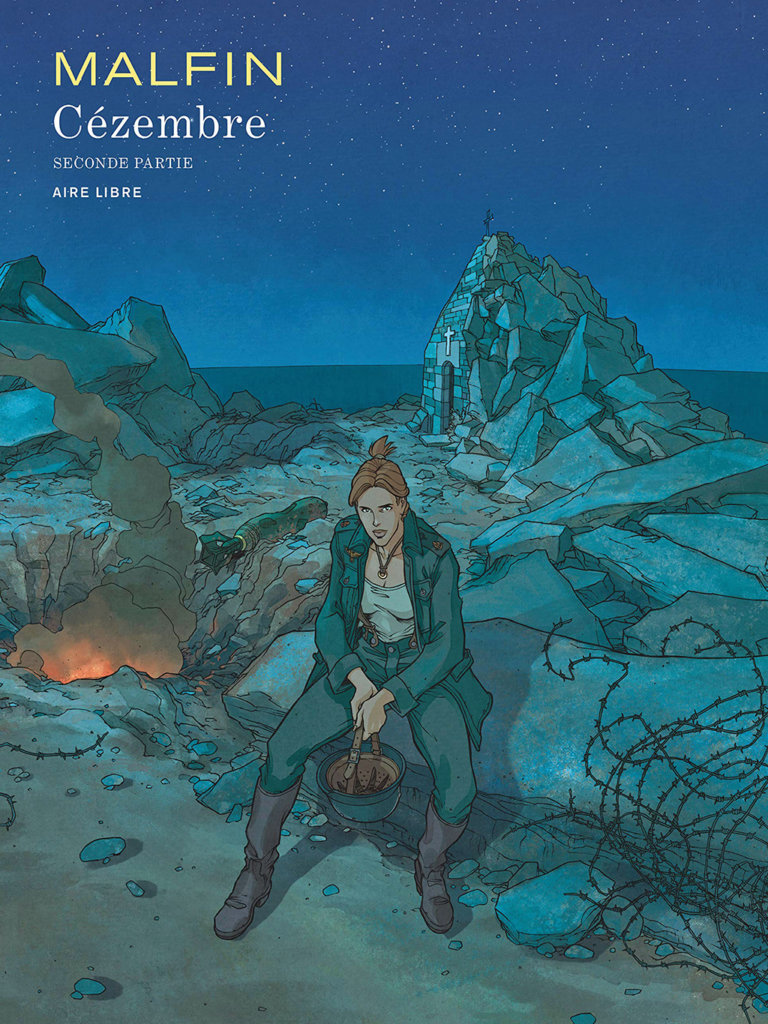

lefictionaute : Votre dernière actualité concernait la sortie du second tome de Cézembre. Avec cette histoire, vous changez d’univers. C’est là un projet qui vous tenait à cœur. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche ?

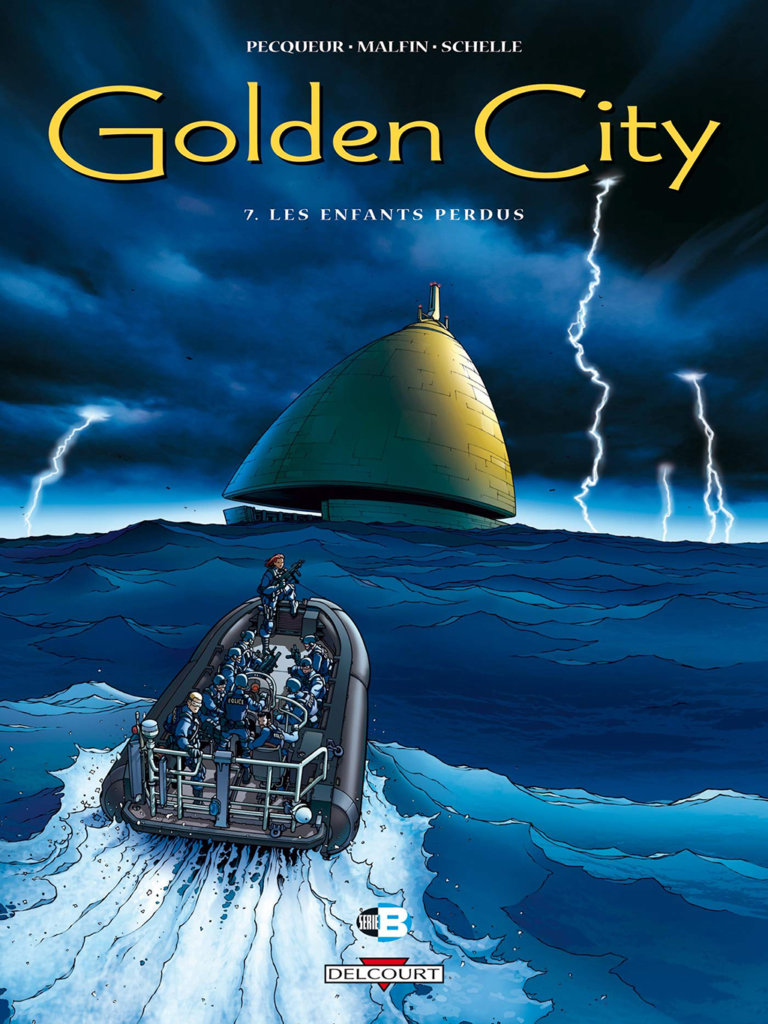

Nicolas Malfin : J’ai longtemps travaillé sur Golden City. J’adore l’anticipation et tous les romans d’aventures. Au moment d’entamer le projet de Cézembre, j’avais déjà réalisé sept albums sur la série Golden City. Depuis, treize albums ont vu le jour, le prochain sortira en octobre 2021. Pour en revenir à votre question, arrivé au septième, en plus de dessiner et de mettre en scène, le désir s’est fait sentir de partir sur un récit différent. Dès l’âge de dix ans déjà, je voulais raconter des histoires. Je le faisais en amateur, en créant des mondes nouveaux, des univers et des personnages. J’ai de nouveau ressenti en 2007 cette envie. Je voulais être plus que le dessinateur d’une série. J’ai alors trouvé un sujet, des personnages et je me suis lancé.

La gestation du premier tome a-t-elle été assez longue ?

Je travaillais sur Golden City en même temps. Je m’affairais un an sur la série et je sortais un tome tous les deux ans. Il me restait ainsi du temps pour écrire mon projet. Cézembre représente par ailleurs un album et demi à peu près, dans la mesure où le récit s’étend sur soixante-dix pages, tandis que Golden City s’étend sur un format plus conventionnel de quarante-six pages. C’est mon premier livre et ma première écriture et de ce fait je n’ai pas fait montre forcément de toutes les bonnes habitudes pour écrire. Ce premier tome m’a pris un peu de temps, il est vrai.

Ce thème de l’occupation est un sujet qui vous touche beaucoup. Pour quelles raisons ?

Outre la période se référant à l’Occupation, j’adore l’histoire. Lorsque je créais des univers lors de mon adolescence, les Aztèques, les Égyptiens, la guerre du Vietnam, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Sécession faisaient partie des sujets qui m’intéressaient beaucoup. J’ai appris à dessiner en copiant Les Tuniques bleues. Avec cette série, on se positionne d’emblée sur une base historique, même s’il s’agit d’une bande dessinée humoristique. L’idée de Cézembre m’est venue en faisant une croisière au large de Saint-Malo. Le pilote parlait des coutumes et événements qui se sont déroulés sur l’île de Cézembre. Deux choses ont retenu mon attention : d’abord une coutume se situant au début du vingtième siècle où les jeunes filles malouines allaient sur Cézembre et se rendaient sur l’oratoire de Saint-Brandan, petite chapelle construite dans une grotte. Il y avait un autel avec la statue en bois du saint. La coutume voulait qu’elles piquent le bout du nez de ce dernier. Et lorsqu’elles rentraient à Saint-Malo, la coutume voulait qu’elle trouve un bon mari. Faisant suite aux bombardements de 1944, cette chapelle a été entièrement détruite. Il ne reste plus aucune trace de cet oratoire. En écoutant cette histoire, je me suis dit : « et si je racontais l’histoire d’un couple d’amoureux se rendant dans cette chapelle une dernière fois avant sa destruction ? » À ce moment-là, j’ai l’idée d’une histoire. Reste à se lancer ! Je pensais bien connaître la ville de Saint-Malo : étant enfant, je passais mes vacances à Paramé, ancienne commune ayant fusionné avec Saint-Servan et Saint-Malo, ainsi qu’à la plage. Mais en lisant l’histoire de la libération de Saint-Malo, je me suis rapidement aperçu que c’était loin d’être le cas ! C’était une tout autre ville. Saint-Malo a été détruite à plus de quatre-vingts pour cent par les bombardements alliés et allemands. À Saint-Malo, aujourd’hui, de nombreux quartiers ont moins de 70 années d’existence, lesquels furent reconstruits après la guerre.

Vous avez fait un plan détaillé de Saint-Malo dans le premier opus. Pour quelle raison ?

C’est pour aider ceux qui ne connaissent pas la ville. Pour les Malouins, sortir un livre sur leur ville est une fierté. C’est aussi quelque chose de génial pour les enfants et les prochaines générations. La bande dessinée se montre en cela un bon vecteur. Du coup, la ville aussi est devenue un personnage à part entière. Le diptyque m’a demandé beaucoup de recherches et de lectures concernant la bataille de Saint-Malo. Il m’a également fallu des ouvrages pour reconstituer la ville elle-même. Les livres de cartes postales et d’albums de photos d’avant-guerre m’ont été des plus précieux. Je me suis par ailleurs rendu aux archives départementales. Cette recherche-là, il m’a fallu la compiler. Puis l’écrire, la dessiner, la mettre en scène afin de reconstituer la cité. Cela m’a pris du temps. J’étais à Québec, au Canada. Les liens entre la ville de Québec et Saint-Malo sont très forts. Il existe même un quartier de Saint-Malo. Il est possible de retrouver tout autant de livres sur Saint-Malo à la bibliothèque de Québec qu’aux archives municipales, notamment ceux concernant la dernière guerre. J’avais tout sur place !

Qui a réalisé la mise en couleur de ce deuxième tome ?

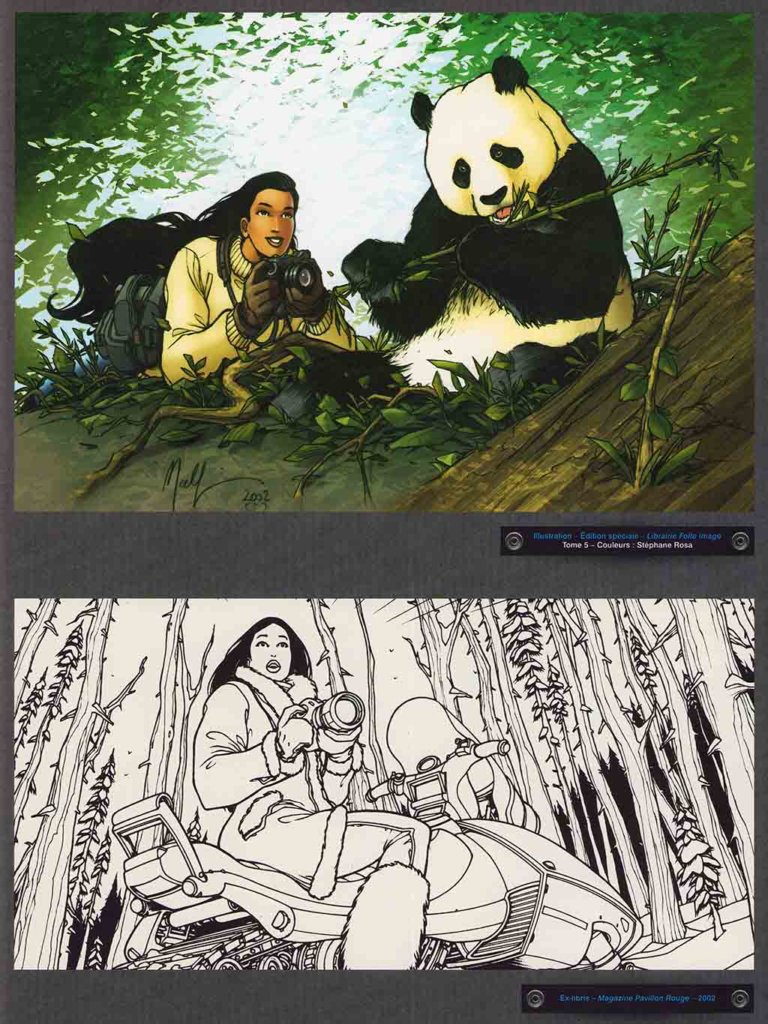

C’est Marie Versaevel. Sur Golden City, ce sont Pierre Schelle et Stéphane Rosa qui travaillent sur les couleurs, jusqu’au tome 6. Puis, Pierre Schelle prend seul la relève. Sur le premier tome de Cézembre, c’est mon ancienne compagne Élodie Boivin et moi-même qui avons travaillé sur les couleurs. Élodie a été au cœur de la naissance de cette magnifique histoire et n’a pas manqué de s’investir dans les recherches. Par la suite, les éditions Dupuis m’ont demandé de prendre une autre coloriste et de faire des couleurs moins « pétantes ». J’avais choisi une colorisation qui ne se mariait pas forcément avec le thème. J’avais peut-être péché dans les ambiances ; il manquait de clairs-obscurs renforçant la mise en scène, c’est-à-dire le côté dramatique d’une scène ou son côté enjoué. Marie Versaevel a ainsi travaillé, à la fois sur le second tome et sur le premier tome, afin de refondre les couleurs dans la prévision d’une intégrale. Elle a fait un très beau travail. Et lorsque sortira l’intégrale, on aura là un album qui se tiendra. Les couvertures ont par contre été faites par un autre coloriste, Bruno Tati. Ce dernier a travaillé avec Philippe Xavier sur l’album L’Enquête – Deuxième partie de la série XIII. Il a fait un excellent travail sur les couvertures ainsi que sur la carte de Saint-Malo citée précédemment.

Comment se passe l’écriture du scénario ?

En ce qui me concerne, il y a une certaine facilité, dans la mesure où Cézembre est une fiction, même si les personnages rencontrent la grande histoire de Saint-Malo. Le thème fort de Cézembre est la liberté. Et ce que chacun des personnages est capable de faire pour retrouver sa liberté ou celle des autres. Les chemins de mes personnages finissent par se rejoindre. Ils sont les témoins de cette histoire, mais aussi les acteurs. Ainsi, en fonction des événements de la libération de Saint-Malo, je tenais un fil conducteur. Ensuite, pour écrire la fiction proprement dite, j’avais l’option de ce couple d’amoureux. Leur relation est très solide. L’idée étant qu’il fallait qu’ils soient séparés à un moment donné de l’histoire. Il me fallait par conséquent d’abord évoquer l’occupation, et aussi mettre les lecteurs dans la position des Malouins en attente de l’arrivée des Américains. C’est une attente insupportable, on ne voit ces derniers que de loin…

On pense notamment à cette scène qui voit l’apparition d’avions dans le ciel.

En effet. En Normandie, les Alliés affrontent une résistance acharnée de la part des Allemands. Les Américains vont aller jusqu’à utiliser « officieusement » le napalm, afin de venir à bout de cette résistance. Les combats sont féroces. Cette farouche résistance sera un obstacle pour l’avancée des Alliés. Les Américains auront ainsi beaucoup de mal à atteindre Saint-Malo, laquelle a une importance stratégique importante en tant que ville portuaire. En effet, les armées veulent utiliser les ports pour ensuite progresser en France, et de là atteindre l’Allemagne. Mais le port va être miné par les Allemands. Et le soir du lundi 7 août, le colonel Von Aulock ordonne la destruction du port, anéantissant toutes les infrastructures. Face à ce contretemps, les Américains vont s’intéresser à ville de Brest, qu’ils n’auront d’ailleurs pas. Mais une unité restera pour libérer Saint-Malo, laquelle sera délivrée le 17 août 1944. Ensuite, nous retrouvons dans le scénario ce couple d’amoureux et une bande de copains que la guerre a séparés. Chacun va suivre son propre destin. Au début de la bataille pour la libération de Saint-Malo, leurs destins vont à nouveau se croiser. Si certains ont été plutôt passifs durant cette guerre, d’autres comme Bastien, en raison de leur parcours, vont se retrouver « embrigadés », attirés par le nationalisme et le nazisme. Le destin de Bastien est à ce titre intéressant. Je me souviens d’un récit que j’avais lu sur un de ces espions français instruits par les SS, formés et entraînés dans ce château, celui de Taverny, qui tenait lieu d’école. Ils y apprenaient des techniques de combat, d’espionnage, mais aussi d’infiltration en vue de démanteler des réseaux de résistance. Ces méthodes étaient valables en France, tout comme dans d’autres territoires occupés, notamment ceux de l’Est.

La Bretagne était une terre de résistance, mais aussi de collaboration, à l’instar des autres régions de France d’ailleurs…

En effet. Il y avait des réseaux de résistance bien implantés, des maquis très importants comme celui de Saint-Marcel. Mais certains régionalistes et autonomistes convaincus pensaient que l’occupation était l’occasion pour la Bretagne de retrouver son indépendance. Les nationalistes étaient par conséquent souvent instrumentalisés : on leur faisait des promesses, lesquelles n’étaient jamais respectées. Et Bastien finira par s’en rendre compte, mais trop tard… Celui-ci réalise qu’il est dans le mauvais camp dès la fin du tome 1, puis dans le second tome. Il a suivi le mauvais chemin et il réalise par-dessus tout qu’il a été utilisé. Il cherchera la rédemption en protégeant Françoise qui ne le croit plus. Tous les personnages de cette histoire sont intéressants, mais j’ai vraiment apprécié travailler sur le personnage de Bastien. C’est celui qui évolue le plus dans cette histoire.

Après avoir évoqué le présent, nous voudrions aussi évoquer votre parcours. Comment passe-t-on d’un DEA en physique des matériaux à la bande dessinée ?

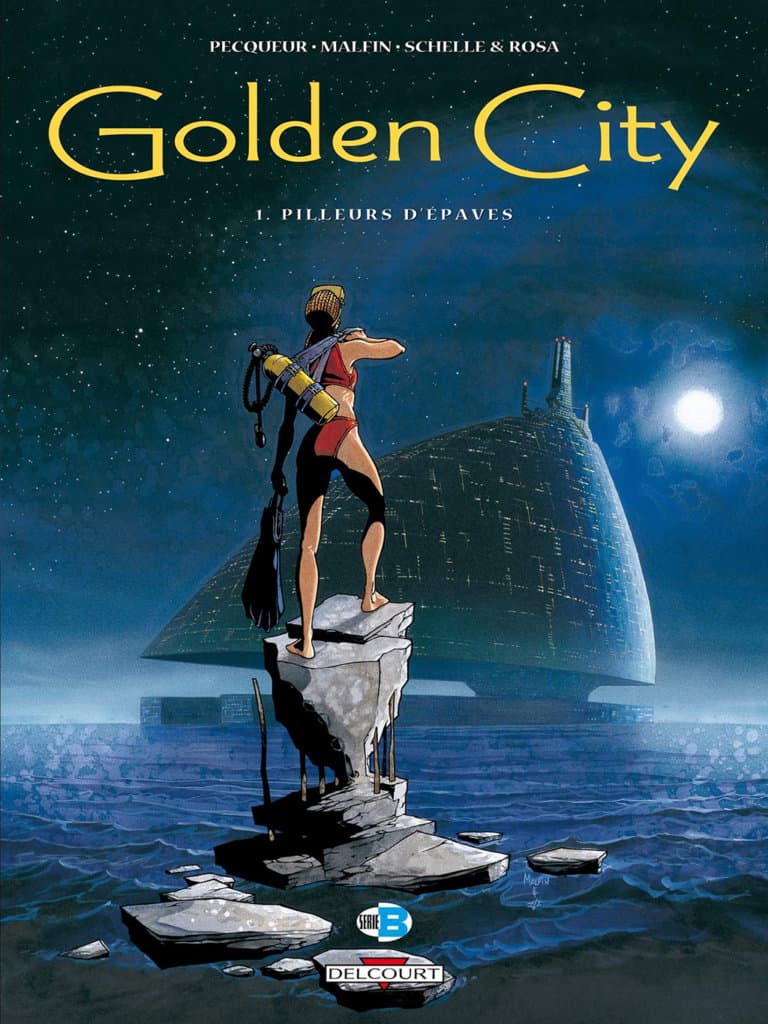

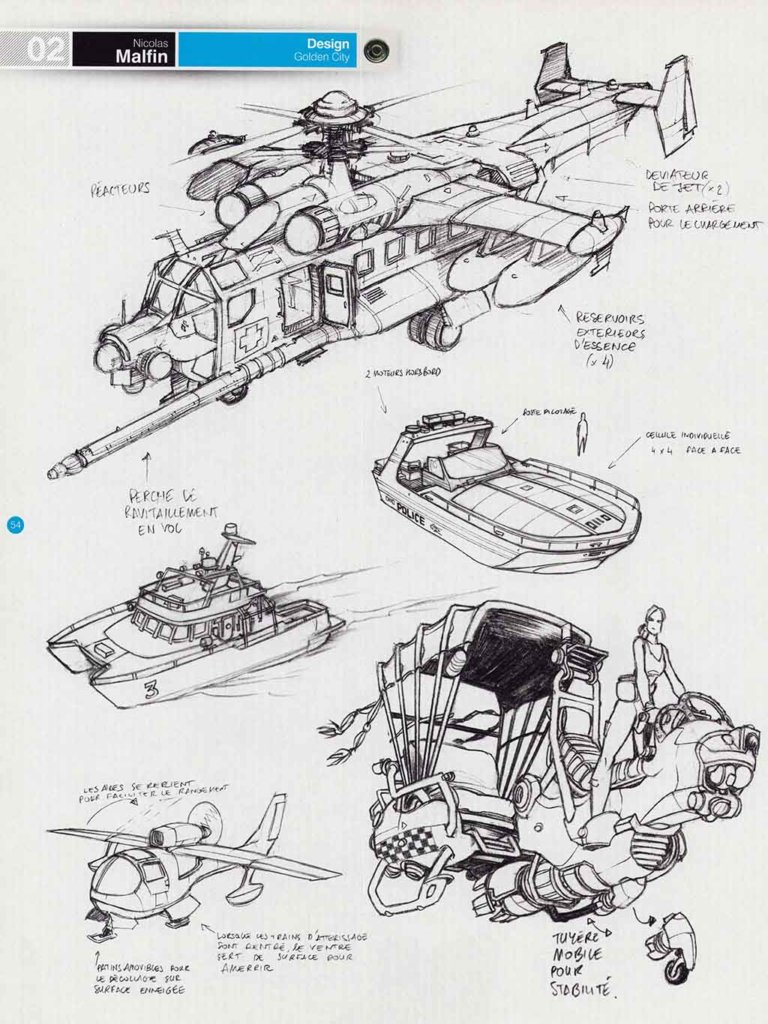

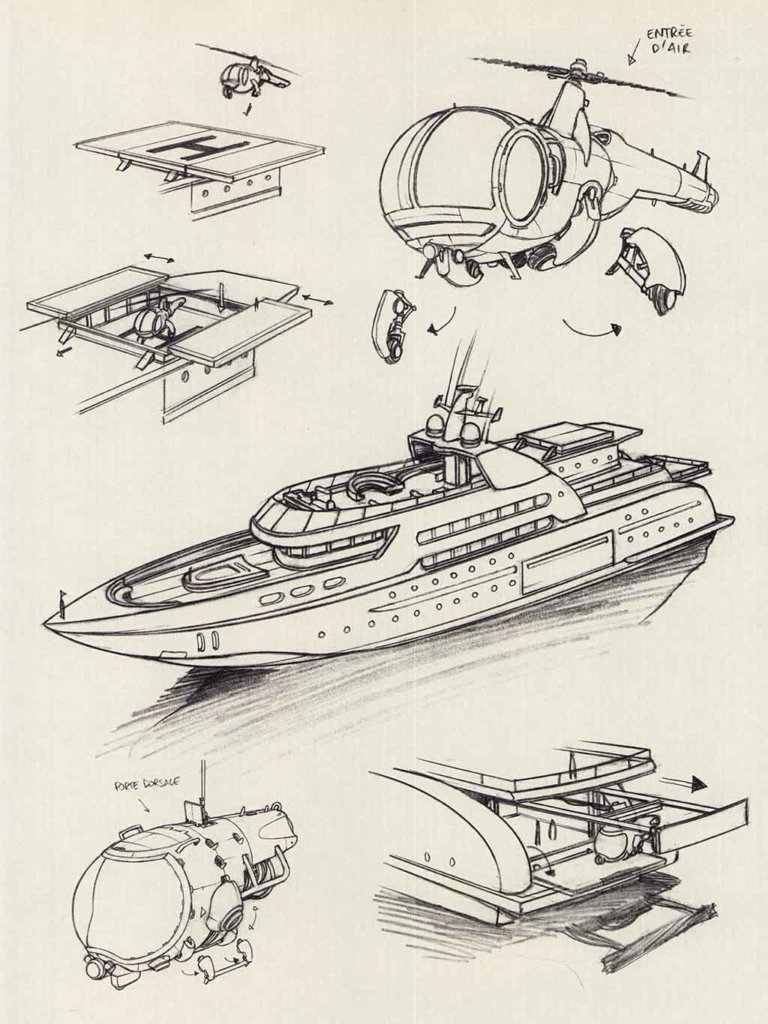

En fait, j’ai toujours dessiné. J’ai toujours eu très envie de faire des bandes dessinées. Mais ce n’était pas forcément du goût de mes parents. Mes parents et moi-même avons alors fait une sorte de pacte : j’obtenais un Bac+5 et après je faisais ce que je voulais. Une fois que j’ai obtenu ce précieux sésame, j’ai déposé chez un éditeur un projet. Il y a eu plusieurs projets, mais ni Cézembre ni Golden City (sourires). En fait, j’ai fait un projet qui se nommait Valentine : une histoire de bateau scientifique qui retrouvait un trésor englouti dans une fosse. Ce bateau était attaqué par une sorte de secte. Il s’agissait d’un univers très aquatique : ferraille et nombre de bateaux peuplaient ce dernier. J’avais fait quelques pages et j’ai déposé le dossier à Delcourt. C’est Olivier Vatine qui l’a récupéré. Ce dernier était intéressé par le dessin et non par le scénario. Il m’a alors proposé de faire des essais sur Golden City. Il y avait pourtant des dessinateurs qui faisaient déjà des essais, sauf qu’il n’y avait pas de retour. « Faites une dizaine de dessins, on va voir… » J’en ai fait cent ! Les designs leur ont vraiment plu. J’avais notamment fait la cabane des enfants, telle qu’elle est aujourd’hui, tout comme leur barque. Ce travail leur plaisait. Ils voyaient dans celui-ci des références, une culture, un univers. Et donc, on m’a dit oui. J’ai eu mon diplôme début juillet et mi-juillet, je commençais les premières recherches de Golden City !

Vous rencontrez Olivier Vatine dont vous admirez le travail…

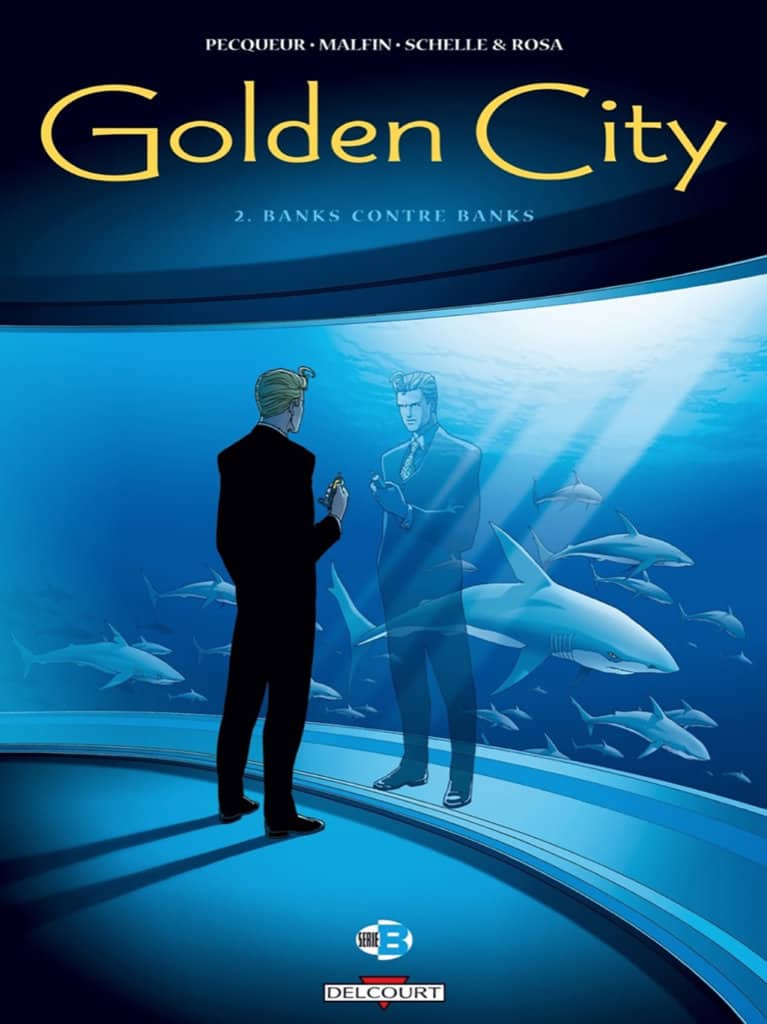

Oui, c’est beaucoup d’émerveillement ! J’étais très heureux. Et puis, il est devenu un mentor. J’ai beaucoup appris avec lui. Ma grande chance sur Golden City, c’est d’avoir fait un album d’apprentissage. J’étais comme un apprenti. En revanche, la gestation pour créer le personnage d’Harrison Banks — lequel s’appelait Warner au début — fut très longue. Olivier Vatine avait un truc précis en tête et parfois il m’aidait en m’orientant notamment vers Milton Caniff. J’avais du mal. Il m’avait aussi conseillé Nathan Never. Mais c’est en regardant le travail de Travis Charrest, avec le personnage de Spartan dans Wildcats que les choses se sont décantées. J’ai commencé à faire une mèche un peu à ma sauce et puis un crobar qui s’est avéré concluant. Et quand Olivier dit : « C’est bon, c’est ça », alors c’est gagné ! (rires). L’histoire était scénarisée. Planche par planche, je faisais mon storyboard. Puis Olivier Vatine regardait, me conseillait et parfois redessinait certaines séquences. Durant ces leçons de mise en scène, j’apprenais à chaque fois quelque chose de nouveau. Et en même temps, je réalisais un album de bande dessinée. C’était génial ! Et moi j’apportais tout ce que j’aimais en design, notamment une solide documentation de photos dans laquelle je puisais les décors et les véhicules. J’avais beaucoup dessiné sur la guerre du Vietnam ; j’ai par conséquent utilisé ce travail pour le design des hélicoptères. Et puis Olivier aussi a retravaillé, redessiné certaines choses, comme mes crocodiles, trop « empâtés » à son goût. En deux ou trois crobards, il m’a montré comment dynamiser un crocodile, en travaillant sur la mâchoire et le mouvement du corps afin de le rendre plus féroce.

Olivier Vatine maîtrise la technique du storyboard. Il a storyboardé dans divers univers, comme le western et la fantasy, pour Cassegrain entre autres. Cela le passionne tellement qu’il va jusqu’à étudier la mise en scène de certains films, comme celle du magistral Le Bon, la Brute et Truand de Sergio Leone.

Le Bon, la Brute et Truand est fabuleux. Tout est parfait dans ce film. Il y a des raccourcis scénaristiques, des ellipses qui sont formidables à voir, à décortiquer. Je pense aussi à un autre réalisateur que j’aime beaucoup : James Cameron. Il a réalisé Abyss, Aliens, le retour. Et il a fait ce film que j’adore : True Lies. Ce dernier témoigne d’un travail très rigoureux concernant le domaine de la mise en scène. Et cela fonctionne parfaitement. C’est une adaptation parfaite d’une bonne comédie française — La Totale de Claude Zidi — mais plus spectaculaire. Cameron en a fait un divertissement différent, dans un esprit plus américain. Il fait montre également d’énormément d’humour, même dans les scènes d’action.

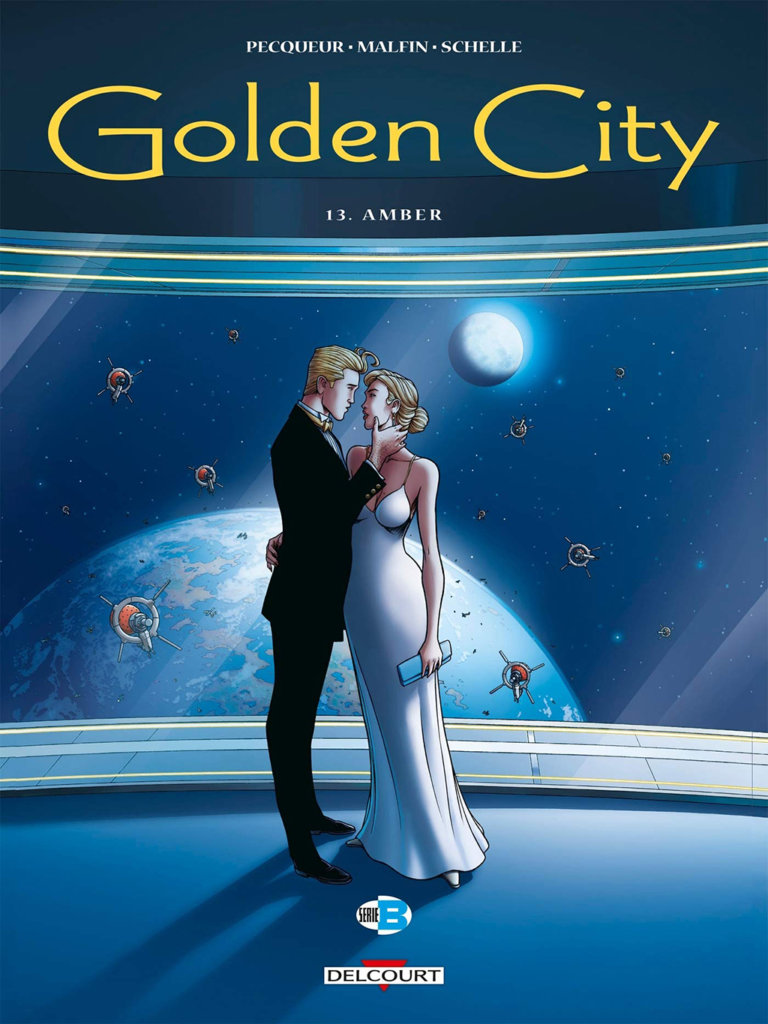

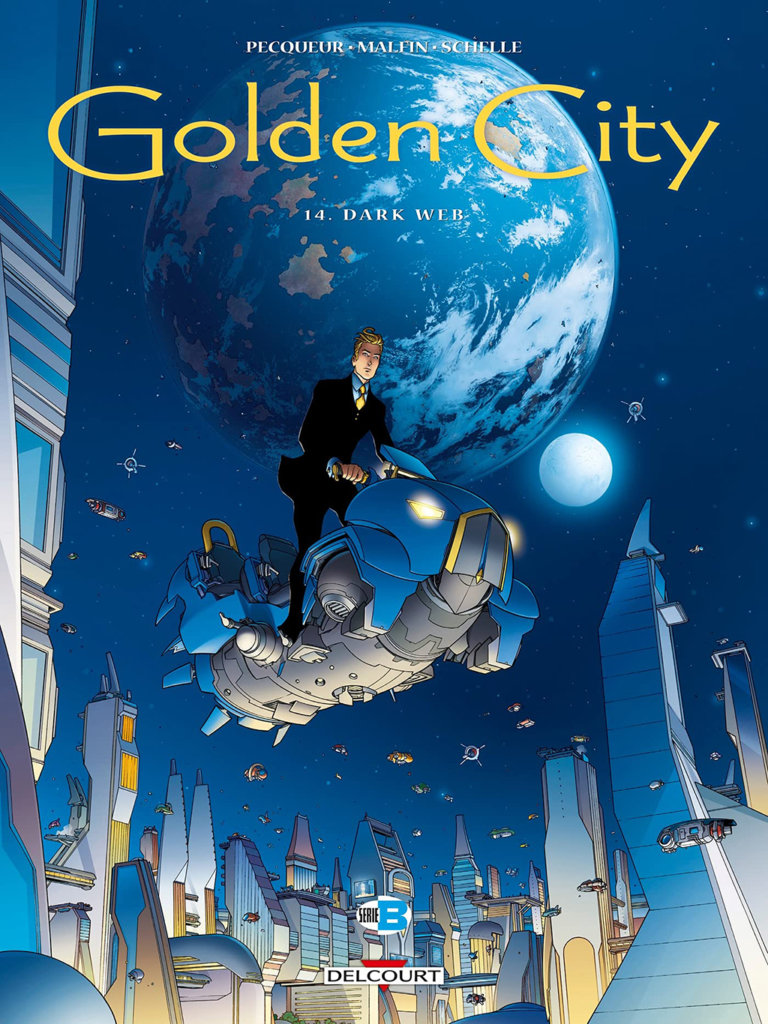

Golden City était à l’origine prévue en quatre tomes. Nous en sommes à treize… Comment expliquez-vous le succès de cette série ?

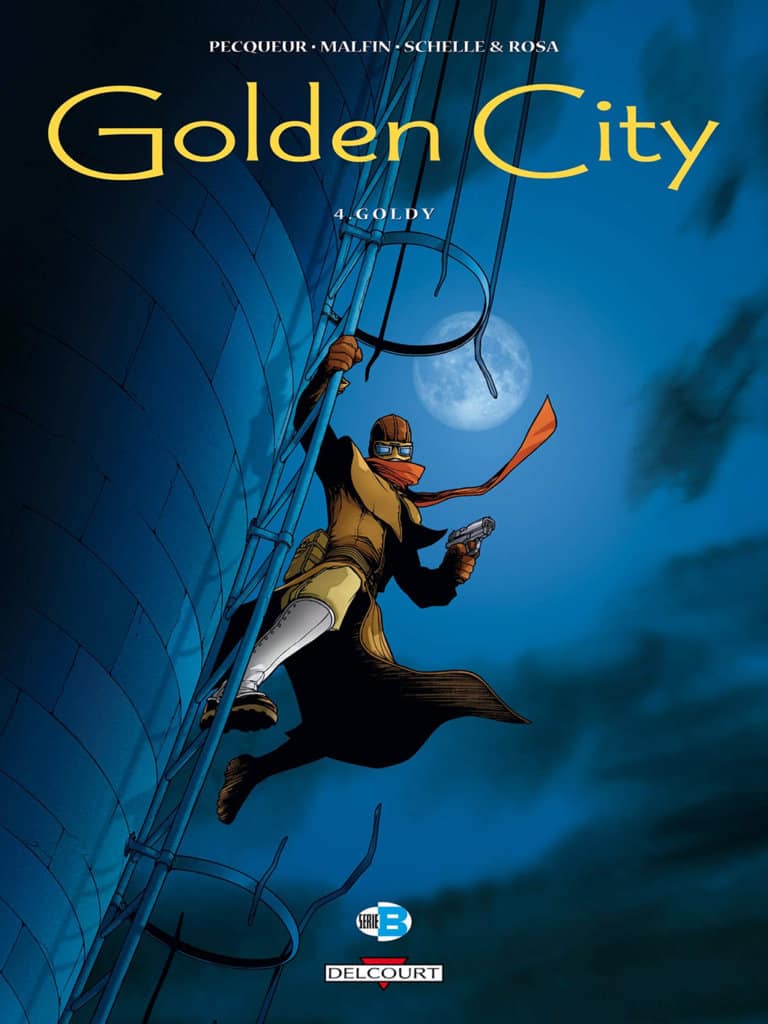

Avec Olivier Vatine, on a travaillé sur les deux premiers tomes, ainsi que sur le troisième. Par la suite, je lui envoyais mes storyboards, pour lesquels j’avais très peu de retours. Puis vint le jour où je me suis retrouvé tout seul à travailler sur la mise en scène. Il s’agissait au départ, il est vrai, de proposer une série s’étalant sur quatre albums. Ceux-ci ont très bien marché. Le scénariste a alors manifesté l’envie de raconter autre chose. On a été surpris de voir les lecteurs adorer les nouveaux personnages, comme celui d’Amber qui ne devait à l’origine pas dépasser le tome 2, personnage qui est devenu par la suite totalement récurrent. Tout comme les enfants. Il fallait avoir un peu plus de place pour les insérer dans l’histoire. Nous sommes allés jusqu’au tome 6. Puis, éditeur et scénariste ont décidé de trouver un format faisant référence au feuilleton. Nous retrouvons dès lors plusieurs fils d’histoire sur un même album, dont certains se terminent dans d’autres opus. Ce sont des arcs scénaristiques qui témoignent de cette approche feuilletonnesque, contrairement à Cézembre, qui est une histoire complète. Avec Daniel Pecqueur, on a énormément travaillé ensemble sur les six premiers tomes. Depuis le septième, nous avons mis une certaine distance. Il écrit son scénario de son côté, je récupère celui-ci, et j’élabore mon travail de mise en scène et de dessins. Et pour terminer, je reste attentif au travail de colorisation effectué par Pierre Schelle. Notre collaboration se passe ainsi. Et cela se passe bien. La partie qui a ma préférence est celle où je mets en scène, même si j’adore dessiner. Dans Golden City, comme je connais bien l’univers et les personnages, je réalise un storyboard très rapidement. J’aime beaucoup m’amuser en donnant de la vitesse et du mouvement, soit en basculant des horizons, soit en ayant des traits de cases qui peuvent être différents, un peu plus dynamiques pour « casser » la case, lors d’une séquence mettant en jeu un coup de poing ou lors d’une scène de vitesse par exemple.

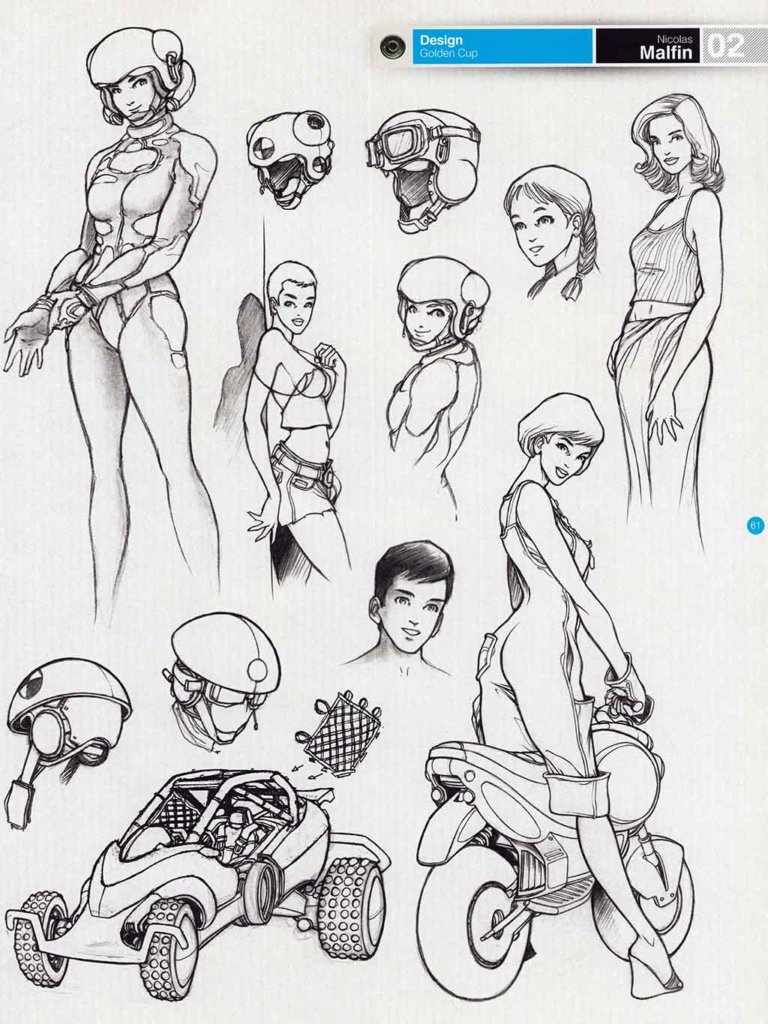

Pouvez-vous nous parler de la genèse de Golden Cup, série dérivée de Golden City ? À quel niveau êtes-vous intervenu ?

Au départ, j’ai participé au design de certains personnages. Avec le temps, cette nouvelle équipe a eu besoin de plus de liberté sur la série, notamment de la part du dessinateur. C’est Olivier qui s’est chargé du storyboard. De mon côté, j’avais déjà fort à faire avec Golden City. Ils ont par conséquent fait la série ensemble, avec Henriet au dessin, Pecqueur au scénario et Vatine au storyboard. Olivier avait aussi besoin d’un spécialiste pour les véhicules et c’est Manchu qui s’est vu travailler dessus. Je suis donc intervenu au début de l’album, sur certains designs et certains personnages récurrents. Mais cela s’est arrêté là.

Dans Golden City, vous décrivez un futur apocalyptique, à la suite de désastres écologiques. Faut-il y voir le reflet de votre pensée concernant notre avenir ?

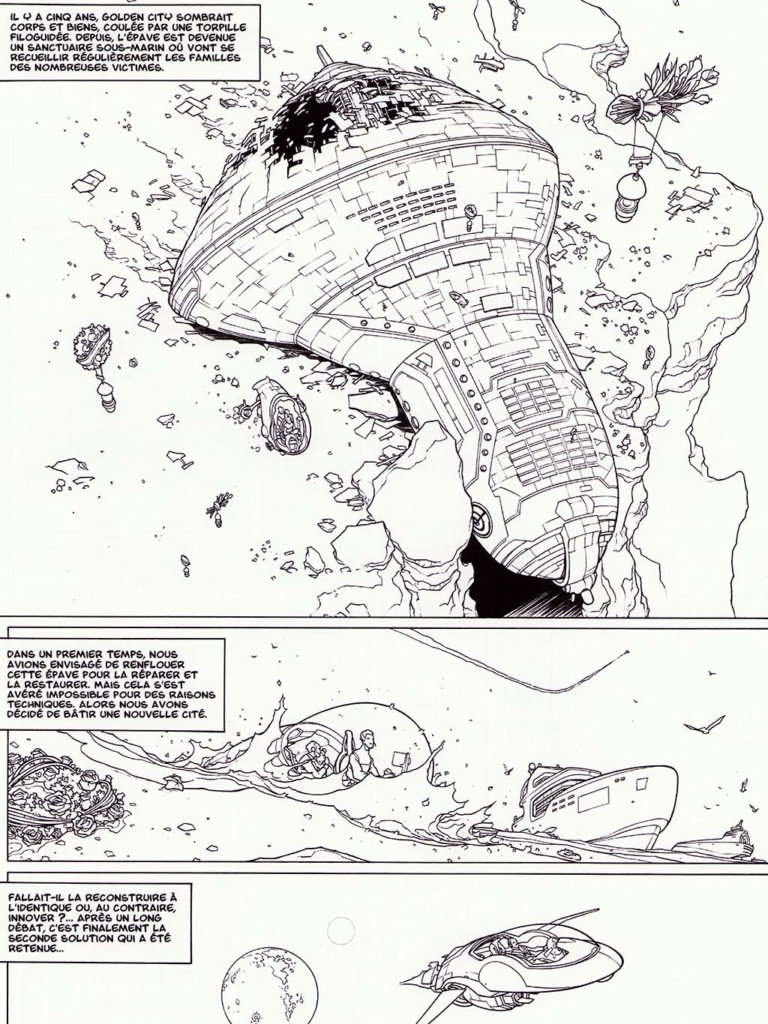

C’est le choix du scénariste. Il choisit de détruire la cité et d’en reconstruire une autre tout comme il décide de faire vieillir les personnages. Je pense qu’on suit également l’actualité. Il y a dans cette série une dimension écologique et sociétale, comme en témoigne par exemple l’apparition de guérillas urbaines. Le scénariste avait-il sans doute peur de se répéter, c’est pourquoi en bouleversant l’univers, il arrive à écrire des choses différentes. Les prochains seront peut-être plus optimistes ! Tout le tome 13 se passe d’une part à Golden City, mais aussi en Russie, avec toute une histoire autour de laboratoires secrets. Ce que j’aime, c’est pouvoir travailler sur Golden City et alterner avec un autre projet plus personnel, comme avec Cézembre.

Justement, quels sont vos prochains projets ?

Je travaille sur une nouvelle histoire. Disons seulement que cela se situera en Indochine, au Vietnam. Il s’agira d’un récit historique, contemporain, après-guerre. Aire libre ne le publiera pas, la Covid et un changement de directeur d’édition étant passés par là. Pour mes prochains projets, je sors en octobre le tome 14 de Golden City et je commence en septembre le tome 15 pour une sortie fin 2022.

Comment qualifieriez-vous votre dessin ?

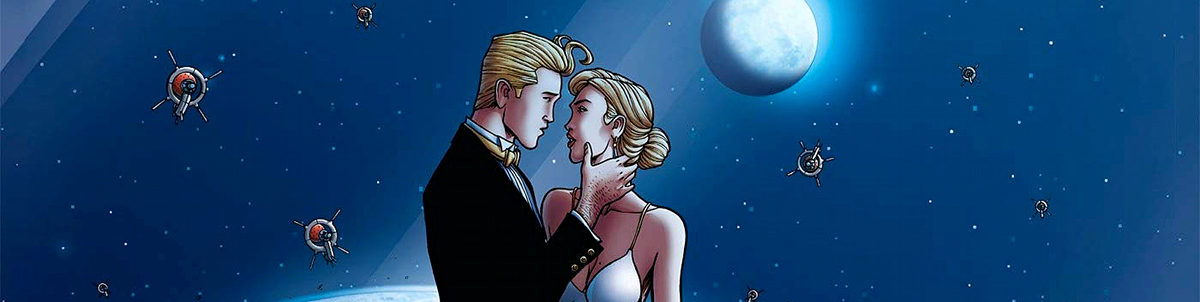

C’est de la ligne claire. J’ai appris sur Les Tuniques bleues. À un moment donné, j’ai fait les « Casques verts », Les Tuniques bleues au Vietnam (sourires)… J’avais douze ans, et j’ai appris à dessiner avec Blutch, Chesterfield, Stark. En fait, avec Willy Lambil, le dessinateur de la série. Je suis un lecteur de Spirou, et dans ma jeunesse je copiais les couvertures… Il y avait le Scrameustache, Les Petits Hommes, Papyrus. Il y avait de la bande dessinée réaliste dans Spirou, mais la première bande dessinée réaliste qui m’a vraiment intéressé, c’est XIII. Il y avait un côté hyperréaliste dans ce dessin et par conséquent un écart avec Les Tuniques bleues, plus stylisé. Je voulais trouver quelque chose entre les deux… Puis je découvris Vatine, notamment son album Corail noir. Et J’ai de suite trouvé mon style : ce n’était pas de l’hyperréalisme, mais de la ligne claire. Tout le travail du trait, son délié aboutissent à un dessin qui reproduit des formes très réalistes tout en restant un trait unique, épuré au maximum, emblématique de la cette fameuse ligne claire. Toutefois, dans les premiers tomes de Golden City, je faisais beaucoup d’encrages, de clairs-obscurs. J’en ai fait beaucoup moins par la suite, le travail de mes coloristes venant dessus et créant de la sorte une profonde ambiance. Ambiance que nous retrouvons notamment dans certaines scènes, comme celle prenant forme dans le bureau de Banks. Ces derniers mettent les personnages dans un univers adéquat par la création de dégradés et de fondus. Cela engendre un style qui se rattache à la ligne claire, mais un peu différent de cette dernière toutefois, avec des ambiances et des tonalités plus colorées. Il m’arrive moi-même, pour des affiches ou des ex-libris, de faire la mise en couleur.

Concernant ces travaux, les faites-vous de manière traditionnelle ou avec l’aide de l’ordinateur ?

Je combine les deux. Parfois, c’est entièrement fait l’ordinateur et parfois tout est fait de manière traditionnelle. Mais un peu moins maintenant, même si je vais recommencer à faire un peu d’aquarelle dans les prochaines semaines. C’est un mélange. Je travaille les ombres au lavis de gris, au pinceau. Cela me donne ensuite une base de travail pour placer des couleurs dessus et rajouter de la lumière.

Outre William Vance, vous citez parmi vos influences Otomo, et Adam Hughes ?

En effet. Akira d’Otomo m’a beaucoup marqué. J’achetais les fascicules colorisés par Glénat à la maison de la presse. J’ai encore toute la collection. C’était vraiment détonnant par rapport à ce que je lisais. C’est la première fois que je lisais du manga. Cela dit, je n’en lis pas beaucoup, mais il y a certains auteurs que je suis. Dans les têtes de liste de la bande dessinée franco-belge, je pense qu’il y aurait Jean Giraud — davantage la période Blueberry que j’adore que celle de Mœbius d’ailleurs. Et puis Uderzo, avec Astérix évidemment. J’ai beaucoup aimé également la période Uderzo dans Tanguy et Laverdure. Il dessinait vraiment très bien. Philippe Francq pareillement, dont j’apprécie beaucoup le travail sur Largo Winch. On a aussi évoqué Jordi Bernet et ses réalisations sur Torpedo ou Kraken. Je citerai par ailleurs l’américain Adam Hughes, davantage connu comme illustrateur que comme dessinateur. En dehors de quelques comics, il est surtout apprécié par ses illustrations de couvertures sur des personnages emblématiques, comme ceux de la franchise Tomb Raider. Il est très talentueux et ses personnages féminins sont vraiment très sexy. On est ici dans l’art de la pin-up.

Concernant ce dernier point, vous n’avez pas votre pareil pour représenter les femmes, un peu justement dans l’esprit des pin-up américaines. Quelles sont vos références dans ce domaine ?

Le corps féminin est très agréable à dessiner. Quelles que soient ces formes d’ailleurs. Je fais moi-même un peu de modèles vivants, et ces séances s’avèrent très enrichissantes. Les influences sont souvent des peintres américains, comme Gil Elvgren ; mais j’aime aussi beaucoup les femmes que dessine Manara ou encore celles de Léone Frollo. Et dans l’art de la pin-up version « série noire », j’adore le Torpedo de Jordi Bernet. Ses personnages féminins sont pleins de saveurs. Mais c’est vrai que la peinture et les mises en scène des personnages de Gil Elvgren offrent une dimension des plus amusantes et des plus sympathiques. Mais il y en a beaucoup d’autres. Je travaille aussi d’après photos et je possède en ce sens un bon nombre de livres de photographies de mode. Le travail de photographe, par les attitudes, les postures et la mise en scène qu’il met en œuvre recèlent des choses très intéressantes à regarder. Cela fait partie aussi des références. On retrouve ainsi pour commencer des illustrateurs, des dessinateurs, des peintres — notamment américains — et puis des ouvrages de photographes. Concernant ces derniers, j’aime tout particulièrement Sante D’Orazio.

Cézembre, Golden City… Avez-vous d’autres univers que vous souhaitez aborder comme la fantasy ou le fantastique ?

J’ai un peu abordé ces univers avec le jeu de rôle… Il y a eu un jeu de cartes Pirates des Caraïbes qui était très rigolo à faire. J’ai également participé à un jeu de rôle s’intitulant Prophecy, évoluant dans l’univers des dragons. C’était un ouvrage collectif, pour lequel j’avais fait quelques illustrations. On citera un autre jeu de rôle, se basant cette fois-ci dans un univers de science-fiction, Polaris, mettant en scène des planètes océaniques dénuées de terres immergées.

Quelle serait votre définition de l’imaginaire ?

Ce serait une certaine liberté à laisser aller ses idées… Je pars du principe que l’on ne crée pas quelque chose de pur : se cache derrière chaque création une référence. Olivier Vatine disait en ce sens que nous sommes un peu comme des éponges : tout ce que nous observons, tout ce que nous voyons dans les revues, à la télévision, au cinéma peuvent nous servir. Nous ne savons pas pourquoi notre regard va davantage s’attacher à certains éléments que d’autres. Cela constitue une énorme banque de données pour notre cerveau. Et inconsciemment, au cours d’une création, nous allons ressortir des éléments vus il y a deux ans, quatre ans ou deux heures et, partant de là, nous allons réussir à développer quelque chose : une histoire, un objet ou un personnage. Pour les gueules, par exemple, j’aime beaucoup consulter le travail de Bernet dans Torpedo ou Kraken. Ses gueules y sont superbes ! Naturellement, le travail du dessinateur ne consiste pas à reprendre le travail d’un autre, mais à un moment donné, face à un visage par exemple, nous allons voir surgir un contour, une forme d’yeux, des fossettes qui seront autant de facteurs pouvant susciter l’inspiration.

Quelle est la dernière bande dessinée que vous avez lue ?

Le Château des animaux, avec au dessin Delep et au scénario Dorison, le Conan de Cassegrain avec ce dernier au dessin, Vatine au storyboard et Hautière au scénario. Et là, je viens de commencer Les Indes fourbes avec Guarnido au dessin et Ayroles au scénario. J’ai également lu La Lance et le Serpent de Hub, le Zorro de Pierre Alary ainsi que les deux tomes de Charlotte impératrice de Nury et Bonhomme. Toutefois, je n’avais pas lu de bandes dessinées depuis très longtemps, dans la mesure où, depuis une année, je ne fais que des pages, des pages et encore des pages (sourires)… Je n’ai pas eu beaucoup de temps dernièrement pour faire autre chose que des planches de bandes dessinées. D’habitude, pourtant, j’en lis un bon paquet. Je suis certaines séries, comme Les Tuniques bleues, Astérix, Largo Winch ou encore le dernier Marini, mais il y a trop de travail pour me permettre une telle récréation ! Pendant un an et demi, j’ai fait les 50 pages de Cézembre, auxquelles se rajoutent les 46 de Golden City. En général, je ne dépasse plus les dix heures de travail quotidien comme auparavant, mon dos en ayant beaucoup souffert, tout comme la main dans une moindre mesure. Et je me ménage maintenant des plages de repos. Au début, sur les tomes 2 et 3 de Golden City notamment, j’allais parfois jusqu’à dix-huit heures de boulot… Je me couchais à minuit et me levais à six heures, en me brossant les dents avec mon crayon (rires) ! Je me douchais vers midi et je mangeais devant ma table à dessin. C’était de la folie et je menais ce rythme tambour battant pendant plusieurs semaines. Je ne le referais plus jamais !

Quel regard portez-vous sur le monde de l’édition, et notamment celui de l’édition numérique ?

Aujourd’hui, grâce au SNAC (Syndicat National des Auteurs et Compositeurs), le contrat type a été mis à jour et il est plutôt bénéfique pour les auteurs. Après cette année singulière — Covid oblige — et l’enterrement du rapport Racine, la situation des auteurs s’avère difficile. Même si le SNAC et d’autres organisations en rédigeant le contrat commenté ont aidé les auteurs à comprendre leurs contrats leur permettant d’avoir des pistes de négociations, la Covid a tout changé. Tant chez les auteurs que chez les éditeurs. On a des pistes pour négocier, mais dans la réalité, cela dépend de la bonne santé de l’édition. Et encore ! On note surtout de la résistance de la part d’auteurs à faire un métier qui les nourrit de moins en moins… Concernant l’édition numérique, la question est de savoir si cela va marcher ou pas. La bande dessinée franco-belge peut-elle être adaptée à la taille d’une tablette ? Je crois que les comics américains marchent plutôt bien, mais le format est sans doute plus adapté à la taille d’une tablette. Pas sûr que cela marche pour notre format européen. Je pense que l’on va rester au papier. Après, nous espérons tous bénéficier d’une nouvelle génération de lecteurs qui trouvera plaisir à lire de la bande dessinée.

Comment expliquez-vous que la bande dessinée franco-belge s’exporte difficilement, notamment sur le marché étatsunien ? Problématique de format, de dessin, de scénario ?

Je ne pense pas que ce soit une question de dessin. C’est plus une question de format et il est souvent difficile de casser des habitudes. Mais en Allemagne, cela se vend bien, alors que le pays a grandi dans la culture américaine des comics. Il y a toutefois des ouvrages qui percent mieux que d’autres, notamment en raison de sujets plus populaires. Il faut pouvoir s’adapter.

Vidéos

Rencontre avec Nicolas Malfin. lefictionaute.

Dédicace Nicolas Malfin. lefictionaute.