Jules Verne, auteur des Voyages extraordinaires, collection spécialement créée pour l’occasion par l’éditeur Pierre-Jules Hetzel, dont les reliures industrielles sont assurément parmi les plus somptueuses qu’il soit donné de voir, est l’auteur d’une production riche d’une soixantaine de romans et d’une vingtaine de nouvelles. Cinq semaines en ballon, première œuvre publiée chez Hetzel, offre déjà toutes les qualités narratives associées au roman d’aventures. Mais il offre aussi une vision de l’Autre que certains ne manqueront pas de qualifier de raciste. Jules Verne, écrivain raciste ou poète de l’intériorité affranchissante ?

Jules Verne

Poète de l’intériorité affranchissante

Poète de l’intériorité affranchissante

Chronique réalisée par Jean-Yves Guigot

La lecture des œuvres de Jules Verne a illuminé bien des soirées dans les nombreuses demeures de passage qui ont jalonné mon parcours. Ces lieux de résidence, chambre d’étudiant ou de professeur remplaçant, n’étaient pas toujours d’un grand luxe, mais cela importait peu tant l’intensité — extrême ! —, qui portait alors mes lectures m’en évadait tout à fait.

Les années passant, mon rapport aux romans de Jules Verne s’est en profondeur modifié, mon regard se faisant désormais plus critique. Mais telle est la magie du poète que, toujours, s’est préservée cette puissante évasion de l’âme ressentie par le lecteur, dès que s’établit le contact avec les premières pages de ses livres.

Son univers fascine quiconque s’y plonge sans idées déjà toutes faites à son sujet. Ne soyons donc pas stupéfait que ses profondeurs aient été étudiées par bien des essayistes avec presque autant d’acharnement que ceux des océans par le Nautilus — et dans les deux cas avec un talent indiscutable, d’autant que dans les fonds marins de même que dans l’œuvre vernienne, la richesse s’y révèle incomparable ! L’espace de cet article étant ce qu’il est, nous nous limiterons ici à quelques thèmes centraux, dont, entre autres, l’expérience de l’intériorité à laquelle nous sommes confrontés en le lisant avec le souffle approprié. Car le lire longuement réclame cette respiration de la totalité de l’être, et quiconque persévère sera alors enrichi par cette énergie intérieure dont l’œuvre de Jules Verne est porteuse, et dont l’une des vertus — d’ailleurs inattendue pour qui n’y est pas préparé, ce qui fut mon cas à l’époque… — est d’être prémuni contre un mal traversant parfois l’œuvre… Mais n’allons pas trop vite…

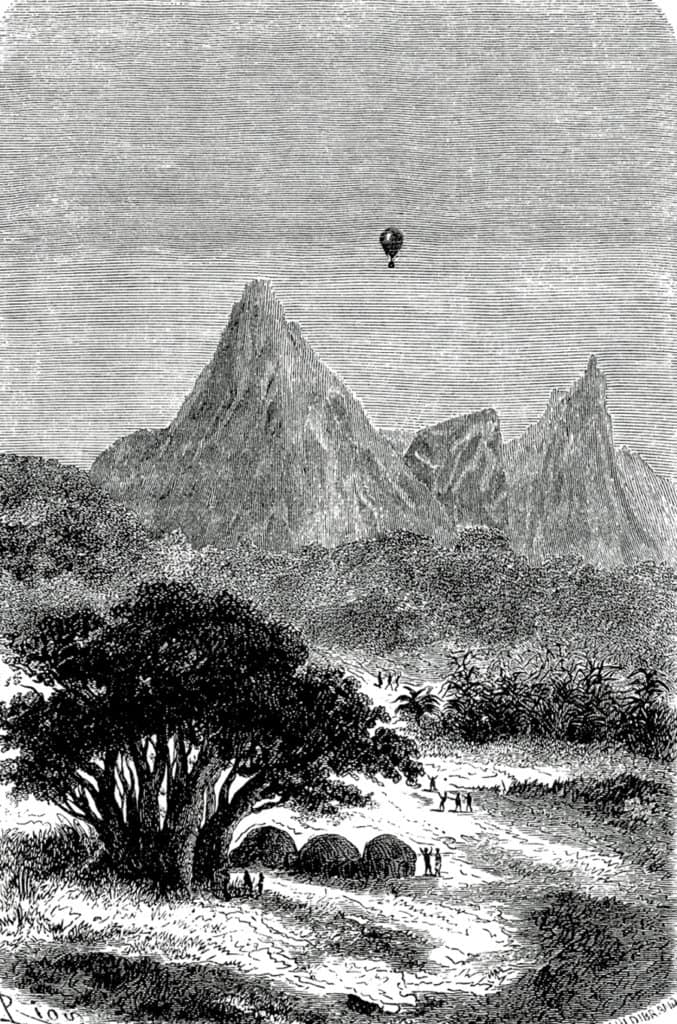

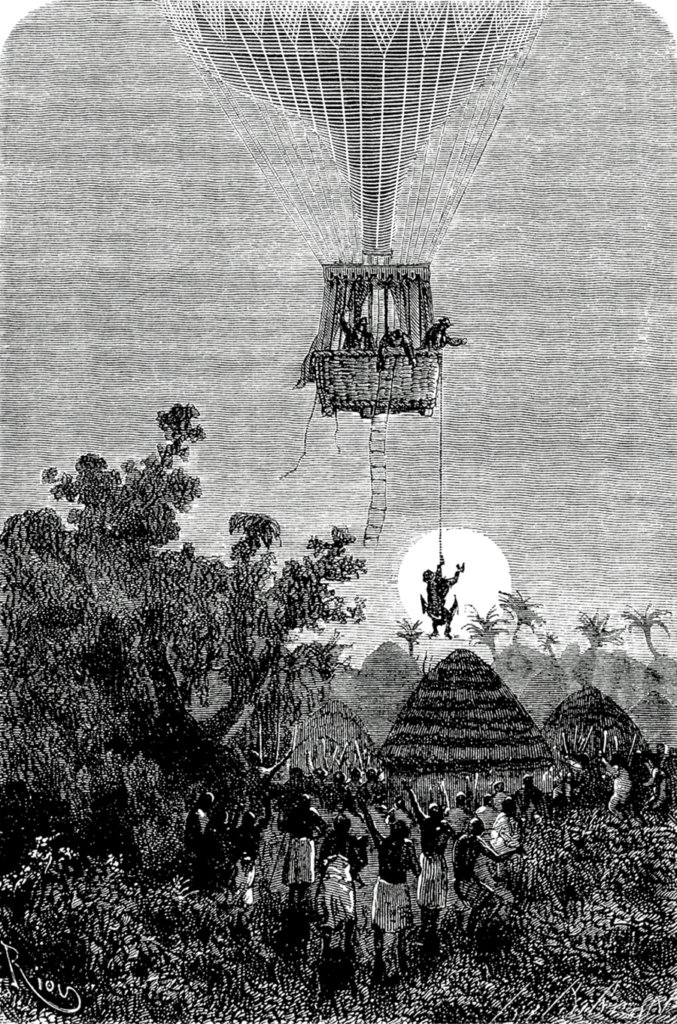

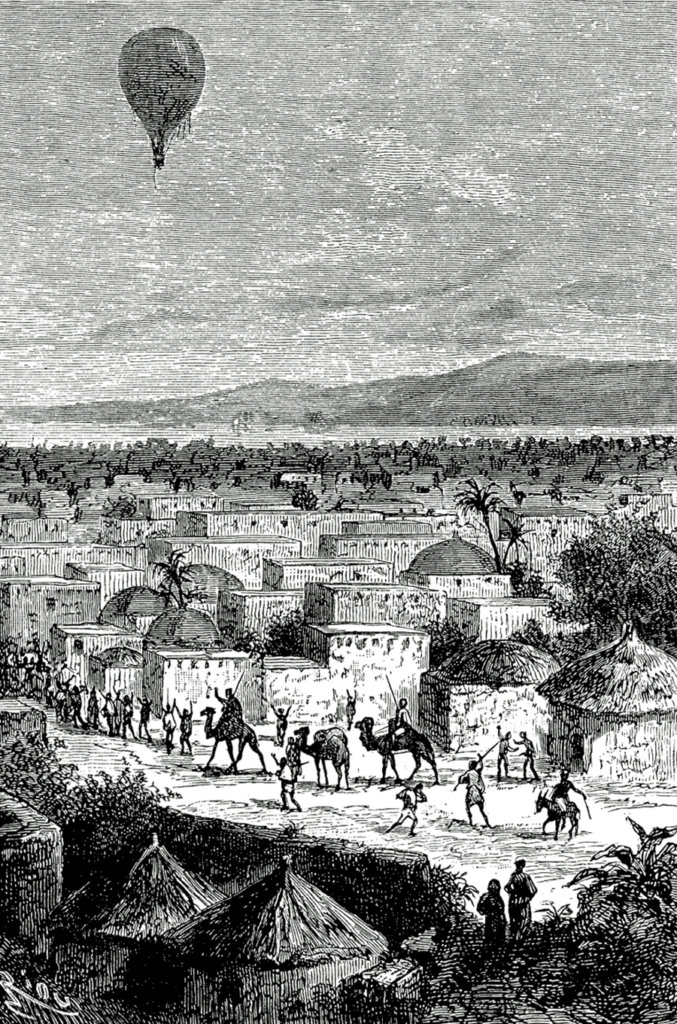

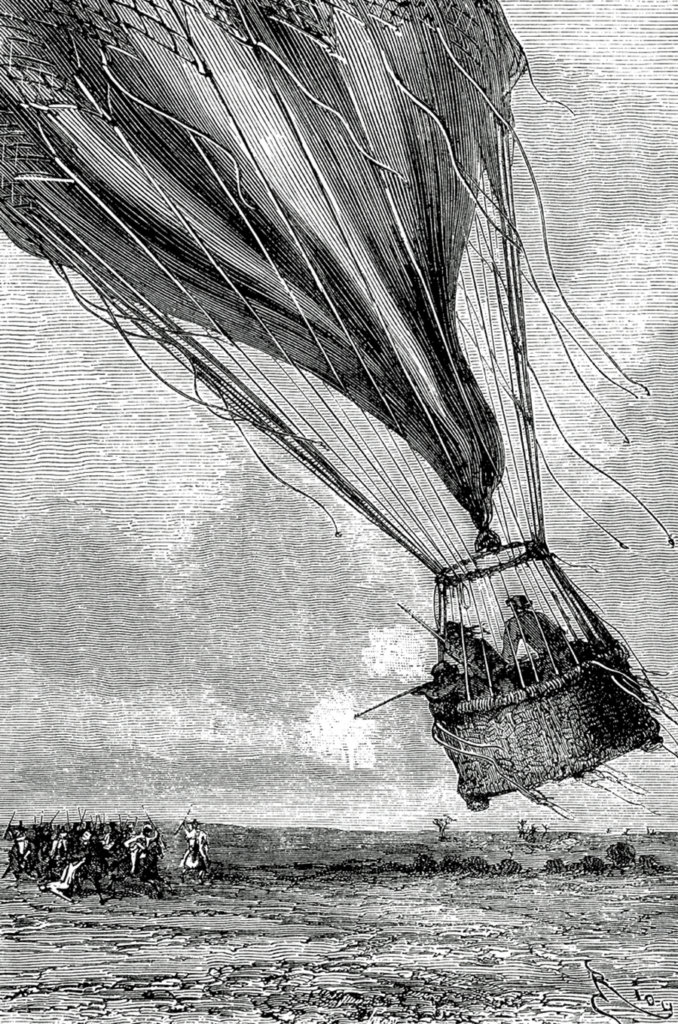

Le hasard fit que le roman que je lus d’abord, encore adolescent, fut Cinq semaines en ballon que je découvris par la suite être le premier publié par l’auteur chez l’éditeur Hetzel. L’ivresse inouïe que j’en ressentis fut telle que je crois alors avoir vécu ma première expérience d’évasion totale grâce au verbe. Je me souviens avoir spirituellement accompagné l’élévation du ballon et, chose alors nouvelle et sublime, d’avoir réellement vu ce que la magie vernienne décrivait des hauteurs. C’était grandiose pour le jeune lecteur et le lit dans lequel je planais à tant de kilomètres du sol n’existait plus — j’étais dans la nacelle de laquelle je ne pouvais — que dis-je ! ne voulais me détacher ! J’ai le souvenir de cet orage déchirant les hauteurs et dont l’auteur nous décrit chaque élément le constituant en le mettant en rapport avec les dangers et les sentiments des personnages. L’angoisse vécue me contaminait : mon souffle manquait, je dévorais les lignes en même temps que la peur le faisait de même de moi-même, qui vivais tout cela de l’intérieur de l’âme ! Cette peur était aussi une joie — mes yeux se fermant malgré moi, la lecture s’arrêtait et mes rêves en continuaient l’histoire… Je découvrais dans ces pages la grandeur suprême à laquelle nous élève le talent d’un grand poète…

Quel ne fut dès lors le choc, douloureux, quand je tombai soudain, après tant de pages fêtant l’ivresse de l’affranchissement des hommes dans les espaces sans limites, en nous tenant en haleine par son style, sur un paragraphe comparant les Africains à des singes sans que les personnages présents dans la nacelle n’y trouvent rien à redire !

« — Ah ! monsieur Kennedy, s’écria Joe, en éclatant de rire : par sa queue ! c’est par sa queue ! Un singe ! ce ne sont que des singes.

— Ça vaut encore mieux que des hommes », répliqua Kennedy en se précipitant au milieu de la bande hurlante.

C’était une troupe de cynocéphales assez redoutables, féroces et brutaux, horribles à voir avec leurs museaux de chien. Cependant quelques coups de fusil en eurent facilement raison, et cette horde grimaçante s’échappa, laissant plusieurs des siens à terre.

[…]

— En voilà un assaut ! dit Joe.

— Nous t’avions cru assiégé par des indigènes.

— Ce n’étaient que des singes, heureusement ! répondit le docteur.

— De loin, la différence n’est pas grande, mon cher Samuel.

— Ni même de près, répliqua Joe. » [1]

La stupéfaction qui m’écrasa à la lecture de ce passage dure encore ! Je découvris quelques années après ne pas être le seul à avoir été suffoqué de lire de telles inepties chez un auteur d’une telle portée ! Plus tard, poursuivant, les années passant, ma plongée dans l’œuvre vernienne — je pense notamment à Robur le Conquérant. [2]

Je me souviens avoir à nouveau ressenti le même malaise avec la description de Frycolin, personnage peint avec des torrents de lieux communs et de caricatures dont le volume et poids n’égaleraient qu’avec peine ceux des chutes du Niagara ! La longue bibliographie de Jules Verne comporte encore d’autres exemples de ce genre, non innombrables, Dieu merci — sans quoi je n’aurais sans doute pas poursuivi la découverte de ses œuvres… —, mais quelques-uns, toujours empreints de la même platitude, et toujours aussi gênants…

Doit-on, par dégoût pour ce qui se présente comme de bien tristes errements, nous dispenser définitivement de le lire ? Telle serait l’erreur à ne pas commettre, car l’univers dans lequel nous plonge l’auteur apparaît clairement comme un excellent antidote contre, paradoxalement, ces mêmes plats préjugés présents dans ses romans ! Avant même d’arriver à ces virus exprimés dans les quelques lignes qui auraient pu nous contaminer, Jules Verne lui-même, sans même sans doute s’en rendre compte, nous en a délivrés en nous inoculant le vaccin imparable que constitue la totalité de l’œuvre.

Rien de bien étonnant quand on sait que la conscience quotidienne, souvent alourdie des clichés et idées toutes faites, le tout bien banal, conscience sans profondeur qui porte même les grands artistes, se distingue du moi profond à l’œuvre dans la création. [3] Or, si Jules Verne n’était pas scientifique, il n’était pas non plus philosophe ou sociologue. La somme de préjugés et de conformités avec ce que son époque portait le prouve aisément. Jules Verne n’était pas de ces catégories — il était bien plus que cela : il était possédé par le Verbe poétique ! Par cela même, ce que sa vie ou les éléments de surface présents dans son œuvre, nous venons de le voir, pouvaient avoir de superficiel, bien vite ils étaient balayés par l’élan du style, la magie des visions, la profondeur boulimique de son envie dévoratrice d’avaler l’espace et d’aimer l’humanité dans toutes ses parcelles ! Les valeurs dépendantes de son époque, il les répète sans originalité, sans grandeur, car elles ne viennent pas de son intériorité, cela ne lui est pas propre. Il ne s’y est jamais arrêté, ne l’a pas vécu sous l’angle de l’écriture pour en extraire la substance nouvelle et personnelle qui construira le climat vernien.

J’ai dit plus haut que l’antidote était fourni par l’auteur ? De quel remède s’agit-il ? Celui naissant de sentiments profondément ancrés dans l’ensemble de son œuvre, et exprimés avec une sincérité telle qu’elle contamine le lecteur : des haines vivaces à l’encontre de tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine, une ouverture sans limites de l’esprit et un attrait profond pour tout ce qui s’enracine dans la riche intériorité humaine. On y trouve à chaque fois cet engagement sans fard de l’auteur dans ce qui lui tient à cœur, restant fidèle à ce qu’il proclame dans Le Rayon vert où il affirme que les grands poèmes ne font qu’un avec l’âme de leurs auteurs « … ou bien leur poésie sonnerait faux comme toute œuvre qui ne naît pas d’une conviction profonde. » [4]

La dignité humaine est ainsi mise en avant par l’auteur dans plusieurs cas. Celui des femmes d’une part. Dans Le Tour du monde en quatre-vingts jours par exemple, le sacrifice humain auquel est condamnée Mrs Aouda soulève l’indignation de tous ceux qui assistent à la scène. Les femmes sont décrites dans la coutume concernée comme devant suivre docilement le corps de leur défunt mari, et s’il en est une qui ose affirmer sa liberté de décider elle-même de sa destinée et se refuse à être sacrifiée, elle sera, comme Mrs Aouda, droguée et menée malgré elle à la mort. Sinon, comme le décrit le brigadier général, « Vous ne sauriez croire à quelle misérable condition elle se verrait réduite par ses proches. On lui raserait les cheveux, on la nourrirait à peine de quelques poignées de riz, on la repousserait, elle serait considérée comme une créature immonde et mourrait dans quelque coin comme un chien galeux. » [5] Jules Verne, par la voix des différents personnages, exprime un profond sentiment de révolte : « La malheureuse », « barbares coutumes », « fanatisme religieux » et quelques autres indignations. De même, dans Un Capitaine de quinze ans, trouve-t-on de violentes diatribes contre l’esclavagisme, cette traite des Noirs décrite ainsi, par exemple, au début de la seconde partie : « La traite ! Personne n’ignore la signification de ce mot, qui n’aurait jamais dû trouver place dans le langage humain. Ce trafic abominable […]. En plein XIXe siècle, la signature de quelques États, qui se disent chrétiens, manque encore à l’acte d’abolition de l’esclavage. » Plus loin dans ce sublime roman, nous trouvons un récit qui ne voile rien des innommables atrocités commises sur les Africains, jusqu’à ces pauvres femmes et enfants dévorés vivants par des crocodiles !

Comment dès lors, ayant lu le dégoût et la révolte de l’auteur, émanations sincères de ses des tripes ressenties à l’égard de l’immonde, comment après avoir été en symbiose avec ces sentiments profonds de Jules Verne, le lecteur ne sentirait-il pas le décalage insensé avec les lieux communs — d’ailleurs bien fragiles et indigestes… — cités précédemment ?

C’est que nous touchons ici à une des magies paradoxales de son œuvre : le lecteur, de lui-même, les pages avançant et le touchant de leurs puissantes beautés, sera amené à rejeter ces clichés. L’autre, le Noir, l’Allemand, le Juif, ne seront plus perçus sous l’angle de la comparaison ou du jugement, mais avec l’ouverture sans limites des perspectives que l’œuvre aura installée dans l’esprit du lecteur. De ce point de vue, nous dirions que, dans le texte, la présence d’ailleurs parcellaire du Jules Verne quotidien se faisant l’écho des préjugés de son temps est systématiquement dynamitée par celle du Jules Verne poète et romancier. L’immense surprise du lecteur que j’étais, tombant sur la description des Noirs, le montre aisément. Parallèlement à la culture humaniste, tolérante et vigoureusement antiraciste qui m’a forgé depuis la plus tendre enfance, le choc ressenti à cette lecture venait aussi de l’impression qu’un « autre », soudainement, avait pris la plume pendant quelques lignes pour écrire ces fadaises… Quelque part, l’impression était juste… Le Moi social, pendant ces quelques lignes avait pris la place du Moi de l’écrivain… Ce bref changement de témoin pulvérise l’harmonie interne, temporairement et à ce moment précis, dans l’avancée du roman.

Et pour cause : toute œuvre est un climat et le sien est embrassement de l’universel ! Ce qui est propre au poète et romancier Jules Verne est la création d’une situation existentielle et individuelle, au sein d’un univers total, unité à l’égard de laquelle le lecteur se solidarise pleinement. Sensible à l’idéal porté par le héros vernien, il vit physiquement ses aventures et ressent, d’âme à âme, l’expérience intérieure hors du commun d’une rare intensité qui est la sienne, nous ouvrant à la belle immensité du monde, jusqu’à en chanter l’infinie diversité comparable à celle des étoiles nous donnant, elles aussi, le vertige de l’infini.

La présence dans son œuvre de l’affirmation, que l’on sait désormais être radicale et non sujette à discussion, selon laquelle la dignité humaine, quelle que puisse être la situation sociopolitique, demeurera irréductible pour chaque individu [6] prend un visage particulier quand on l’envisage sous un angle non plus collectif, mais individuel. Quelques traits particuliers se retrouvent en effet chez plusieurs des personnages verniens. Ils sont souvent silencieux et méditatifs à l’image d’Hatteras, de Phileas Fogg ou de Nemo. Physiquement et intellectuellement, ce sont généralement des savants ayant le goût de l’effort tout à la fois musculaire — ils sont endurants et ne se plaignent pas — et possédant cette jubilation humaniste les amenant à désirer tout connaître. Leur science est alors encyclopédique et paradoxalement — mais cette présence d’un fort paradoxe n’est-elle pas l’un des caractères les plus universels de l’être humain, surtout chez les génies ? — ils aspirent à la faire partager. Même Robur le Conquérant, malgré le silence borné de ses deux prisonniers, ne résiste pas au désir de décrire dans le moindre détail sa création. Près des personnages principaux, celui qui se dévoue corps et âme à leur destin à la particularité de ne pas soumettre parce que le maître l’exige (ce qui serait contraire à la dignité humaine), mais parce que lui-même, le valet, y aspire. La loi morale, le dévouement total, tout cela est intériorisé par ce dernier. Le respect total est d’ailleurs toujours réciproque. Dans Vingt Mille Lieues sous les mers, le maître décrit sans les cacher tous les risques encourus — mais le valet Conseil décidera de les prendre lui aussi fidèlement, répondant sans cesse « Comme il plaira à monsieur » à tous les dangers évoqués par Aronnax. Dans un autre registre, le froid Phileas Fogg refusera toujours de laisser Passepartout dans les différents périls où il se trouve, parfois par les maladresses et imprudences du valet. Comme dernier exemple, évoquons Joe, le domestique du docteur Fergusson de Cinq semaines en ballon, dont le narrateur décrit en ces termes l’état d’esprit (p. 36) : « Mais aussi quel homme était le docteur pour ce digne Joe ! avec quel respect et quelle confiance il accueillait ses décisions. Quand Fergusson avait parlé, fou qui eût voulu répondre. Tout ce qu’il pensait était juste ; tout ce qu’il disait, sensé ; tout ce qu’il commandait, faisable ; tout ce qu’il entreprenait, possible. » Ainsi cette soumission qui semble légitimement désagréable — pour ne pas dire plus — dès lors que nous la jugeons avec l’idéal d’esprit critique qui est le nôtre, devient-elle sympathique (sans que nous la jugions digne d’être imitée) sous la plume de Jules Verne. Les domestiques prennent à leur compte, avec joie et humour, le souhait de leurs maîtres. Ces derniers, quant à eux, souhaitent plus que tout le bien être de leurs valets dont ils reconnaissent la pleine dignité.

Les héros mis en scène par Jules Verne sont ainsi porteurs, quand on assemble toutes ces valeurs, de l’universelle réconciliation des âmes dans le même temps où ils nous mènent vers l’inquiétant inconnu dont tout esprit — surtout les grandes âmes solitaires — est dépositaire. Sans bien entendu entrer dans la profondeur psychologique d’un Stendhal, d’un Proust ou d’un Nietzsche, Jules Verne fait signe vers l’intériorité des personnages. Il indique un chemin que son œuvre n’emprunte jamais, mais qui suscite chez le lecteur l’envie d’y prolonger la route. Il le fait notamment en plongeant ses personnages dans des conditions extrêmes inimaginables pour les sédentaires vivant, comme nous, dans des univers hyper sécurisés. Dans nombre de romans verniens, les personnages font face à des éléments naturels proprement inhumains. Dans Les Aventures du capitaine Hatteras, plusieurs des voyageurs, qui ont abandonné le personnage éponyme, seront retrouvés morts de froid dans le Grand Nord. La destinée des personnages du Pays des fourrures sera moins tragique, mais les descriptions auront le même degré de réalisme, en témoignent les différents extraits suivants nous faisant visualiser les conditions extrêmes que doivent endurer les personnages au commencement d’une nuit polaire : « Rien de sublime comme cet envahissement de la saison hivernale, de cette prise de possession des régions hyperboréennes par le froid de l’hiver ! Aucun des points de vue, aucun des sites que Mrs Paulina Barnett avait observés jusqu’alors, n’était reconnaissable. La contrée se métamorphosait. Un pays nouveau naissait, pour ainsi dire, devant ses regards, pays empreint d’une tristesse grandiose. Les détails disparaissaient, et la neige ne laissait plus au paysage que ses grandes lignes, à peine estompées dans les brumes. C’était un décor qui succédait à un autre décor, avec une rapidité féerique. Plus de mer, là où naguère s’étendait le vaste Océan. Plus de sols aux couleurs variées, mais un tapis éblouissant. Plus de forêts d’essences diverses, mais un fouillis de silhouettes grimaçantes, poudrées par les frimas. Plus de soleil radieux, mais un disque pâli, se traînant à travers le brouillard, traçant un arc rétréci pendant quelques heures à peine. Enfin, plus d’horizon de mer, nettement profilé sur le ciel, mais une interminable chaîne d’icebergs, capricieusement ébréchée, formant cette banquise infranchissable que la nature a dressée entre le pôle et ses audacieux chercheurs ! » (pp. 183-185)

Puis, au moment où la nuit polaire commence réellement : « Au-dehors, les drifts passaient en tourbillonnant comme des trombes. La neige ne tombait plus verticalement, mais presque horizontalement. Jasper Hobson dut interdire d’ouvrir la porte, car il se produisait un tel envahissement, que le couloir eût été comblé en un instant. Les hiverneurs n’étaient plus que des prisonniers. […] Mais si l’obscurité régnait au-dehors, le bruit de la tempête avait remplacé le majestueux silence des hautes latitudes. Le vent, qui s’engageait entre la maison et la falaise, n’était plus qu’un long mugissement. L’habitation, qu’il prenait d’écharpe, tremblait sur ses pilotis. Sans la solidité de sa construction, elle n’eût certainement pas résisté. […] Au milieu des sifflements de la tourmente, on entendait parfois des fracas extraordinaires […]. C’étaient des chutes d’icebergs qui se produisaient au large. Les échos répercutaient ces bruits, semblables à des roulements de tonnerre. Des crépitations incessantes accompagnaient la dislocation de quelques parties de l’icefield, écrasées par ces chutes de montagnes. Il fallait avoir l’âme singulièrement aguerrie aux violences de ces âpres climats pour ne point éprouver une impression sinistre. […] [Il y avait] de ces vents terribles qui font jusqu’à quarante lieues à l’heure et déplacent des canons de vingt-quatre ! Mais ici, à ce cap Bathurst, le phénomène s’accomplissait avec les circonstances aggravantes de nuit et de neige. Ce vent, s’il ne démolissait pas, il enterrait, il ensevelissait, et il était probable que douze heures après le début de la tempête, la maison, le chenil, le hangar, l’enceinte, auraient disparu sous une égale épaisseur de neige. » (pp. 190-192)

Et enfin, l’admiration sans limites atteinte par la voyageuse qui a accompagné le groupe : « Quel aspect que celui du cap Bathurst et de la plaine environnante ! Il était alors midi, et c’est à peine si quelques lueurs crépusculaires nuançaient l’horizon du sud. […] Mais le chasse-neige se déchaînait toujours avec une incomparable violence, et le lieutenant, ses compagnons, la voyageuse auraient été immanquablement renversés, si la couche neigeuse, dans laquelle ils étaient entrés jusqu’à mi-corps, ne les eût maintenus contre la poussée du vent. Ils ne pouvaient parler, ils ne pouvaient regarder sous l’averse de flocons qui les aveuglait. En moins d’une demi-heure, ils eussent été enlisés. Tout était blanc autour d’eux, l’enceinte était comblée, le toit de la maison et ses murs se confondaient dans un égal enfouissement, et sans deux tourbillons de fumée bleuâtre qui se tordaient dans l’air, un étranger n’aurait pu soupçonner en cet endroit l’existence d’une maison habitée. Dans ces conditions, la “promenade” fut très courte. Mais la voyageuse avait jeté un coup d’œil rapide sur cette scène désolée. Elle avait entrevu cet horizon polaire, battu par les neiges, et la sublime horreur de cette tempête arctique. Elle rentra donc, emportant avec elle un impérissable souvenir. » [7] (p. 196) Le souci vernien de la précision, notamment dans le désir de nous faire visualiser de telles conditions climatiques, associé à la description des impressions ressenties par ceux qui s’y confrontent, établit avec nous-mêmes qui le lisons bien plus qu’une solidarité — c’est à une unité du sentiment vécu entre le héros et le lecteur que parvient le roman vernien. Et pour cause ! L’environnement dans lequel, nous l’avons vu, les personnages sont plongés est d’une telle violence que l’on touche ici à l’universel de l’inhumain sous sa face créatrice. Le lecteur sent avec le personnage et, comme lui, est à cet instant dépossédé du superficiel, nu dans sa confrontation à l’épouvantable à laquelle sa condition d’être humain peut, à tout instant, le ramener. Cette situation vernienne nous met en contact avec toutes les peurs qui creusent le fonds commun de l’humanité, nous mettant dans une sorte d’état méditatif, figé par l’immensité de l’horreur éblouissante qui écrase, agresse, tue sans pitié ni remords quiconque ne prend pas en compte les conditions du réel. Car dans sa description des violences climatiques, Jules Verne ne ment pas : la nuit polaire est telle qu’il la décrit et nous sommes amenés à la lucidité du rappel que c’est la tranquille sérénité enracinée dans une illusoire sécurité, qui est le propre de nos sociétés anesthésiées, qui forme l’exception. Aussi réveille-t-il le lecteur est lui dévoilant la vérité du sentiment angoissant vis-à-vis des forces de la nature, mais aussi celle propre à l’admiration à l’égard d’une nature nous émerveillant de sa beauté et de son inventivité, de diversité et d’immensité ! Comment la synthèse de cette alchimie ne mènerait-elle pas à la dépossession, par l’individu, de tout narcissisme ?

Comme tout vrai poète, Jules Verne retire à son lecteur cette tare, cet abcès de l’individualisme sous son angle le plus borné — tout en l’ouvrant à sa riche intériorité. Paradoxe du génie ! Mais que serait tout ce qui précède sans la magie du style vernien ! Car il existe un style Jules Verne qui le rend tout de suite reconnaissable.

Les innombrables listes de noms d’espèces aquatiques qui envahissent tant de pages de Vingt Mille Lieues sous les mers [8] engendrent un enchantement poétiquement jubilatoire, tant pour l’auteur que pour le lecteur, dès lors que ce dernier fera l’effort de ne pas en sauter les lignes — voire les pages. La volonté de Jules Verne en composant toutes ces énumérations, qui défient l’entendement et la mémoire, n’est bien entendu pas de transmettre un quelconque savoir, mais plutôt d’initier ! Il cherche à plonger, submerger, noyer le lecteur endurant dans l’ivresse océanique de l’infini par cette déflagration sémantique illimitée. Jules Verne est ainsi amené, dans ces passages, à chercher moins le plus vrai que le plus suggestif en utilisant toutes les ressources des noms donnés aux espèces aquatiques. On s’y dépayse, on s’y égare, on s’y essouffle, on s’y abîme jusqu’à ne plus y entendre que l’étrangeté de noms parfois difficilement prononçables, tels ces « plectognathes » (p. 195), ces « cladosthèphes verticillées » (p. 199) ou encore l’énumération (pp. 417-418) dont l’objectif est sans doute moins de nourrir la mémoire du lecteur que son imagination. Nous terminerons par cette citation extraite du Pays des fourrures dans laquelle se ressent le désir de l’auteur d’informer, sans doute, mais aussi de faire ressentir au lecteur toute la magie des lieux. « Mais le ciel le dédommagea en lui donnant, vers cette époque, le spectacle indescriptible de ses plus beaux météores : un parasélène d’abord, une aurore boréale ensuite. Le parasélène ou halo lunaire formait sur le ciel un cercle blanc, bordé d’une teinte rouge pâle, autour de la lune. Cet exergue lumineux, dû à la réfraction des rayons lunaires à travers les petits cristaux prismatiques de glace, qui flottaient dans l’atmosphère, présentait un diamètre de 45° environ. L’astre des nuits brillait du plus vif éclat au centre de cette couronne, qui ressemblait aux arcs laiteux et diaphanes des arcs-en-ciel lunaires. Quinze heures après, une magnifique aurore boréale, décrivant un arc de plus de 100° géographiques, se déploya au-dessus de l’horizon du nord. Le sommet de l’arc se trouvait placé sensiblement dans le méridien magnétique, et, par une bizarrerie quelquefois observée en de moins hautes latitudes, le météore était paré de toutes les couleurs du prisme, entre lesquelles le rouge s’accusait plus nettement. En de certains endroits du ciel, les constellations semblaient être noyées dans le sang. De cette agglomération brumeuse disposée à l’horizon et qui formait le noyau du météore, s’irradiaient des effluves ardents, dont quelques-unes dépassaient le zénith et faisaient pâlir la lumière de la lune submergée dans ces ondes électriques. Ces rayons tremblotaient comme si quelque courant d’air eût agité leurs molécules. Aucune description ne saurait rendre la sublime magnificence de cette “gloire”, qui rayonnait dans toute sa splendeur au pôle boréal du monde. Puis, après une demi-heure d’un incomparable éclat, sans qu’il se fût resserré ni concentré, sans un amoindrissement même partiel de sa lumière, le superbe météore s’éteignit soudain, comme si quelque main invisible eût subitement tari les sources électriques qui le vivifiaient. » (pp. 203-204)

Je ressens encore à en traverser les pages cette magie du dépaysement et de l’ivresse. L’expansion sans limites de l’esprit engendré par ce style jubilatoire fait de Jules Verne un des grands stylistes de la liberté.

Vidéos

Jules Verne, un visionnaire dans la Maison à la Tour. Wiki Jules Verne.

Au cœur de l’histoire — Jules Verne (Franck Ferrand). Europe 1.