André Kervella est docteur en philosophie et docteur ès lettres (histoire des systèmes de la pensée moderne). Après avoir enseigné en Université la logique, l’épistémologie et la pragmatique du langage, il s’intéresse aujourd’hui aux réseaux de sociabilité qui revendiquent une culture particulière, dont ceux de la franc-maçonnerie. Il nous livre ici un article éclairant sur la traditionnelle dichotomie qui s’opère entre raison et croyance, rendant caduque la prééminence supposée et affichée de la première sur la seconde.

Fictus, Fictor, Borges,

André Kervella

André Kervella

In revue Parallèles, numéro 1, septembre 1994

El sueno, autor de representaciones

En tu teatro sobre el viento armado

Sombras suele vestir de bulto bello [1]

Le plus déconcertant en l’homme, c’est son obstination à croire qu’il pourra se passer un jour de toute croyance. De l’antiquité philosophante à aujourd’hui, le refrain ne change pas, il est clamé sous tous les tons et dans tous les styles. Ostensible, presque arrogant. La palme revient aux zélateurs de la Science, avec une majuscule, qui imaginent volontiers une sorte de lutte entre deux mouvements du mental. D’un côté, il y aurait donc l’inclination à croire, de l’autre il y aurait plutôt la volonté de savoir, étant entendu, selon eux, que la volonté s’opposerait de plus en plus vigoureusement à l’inclination, que le champ du savoir augmenterait à proportion de l’étrécissement de la croyance. En somme, ces zélateurs font bon usage des métaphores guerrières pour représenter l’armée du savoir contraignant celle de la croyance à céder progressivement son terrain. En dépit de résistances féroces, l’issue des affrontements serait inscrite dans le destin général de toutes les nations.

Sans doute, cette naïveté se comprend-elle. En termes pontifiants, le duel mental semble être celui de l’Un et du Multiple. L’Un, c’est la vérité, le concept, la connaissance universelle, rationnelle, qui ne peut changer du jour au lendemain, valable pour tout le monde et pour n’importe qui. Le Multiple, c’est l’opinion aléatoire, l’illusion, l’erreur, voire le mensonge, la superstition, les engouements versatiles, les partis-pris ; bref le multiple est la diversité contradictoire, dommageable pour ce motif, car elle divise, précisément au lieu d’accorder. Or, demandez au quidam ce qu’il choisit. Spontanément, même s’il réclame des nuances, il répond : L’Un est préférable au multiple. Que, sous l’Un, sommeille l’uniforme, cela il y songe rarement. En réalité, il est piégé par le paradoxe et il ne s’en aperçoit pas.

Réservons un sort particulier à la religion. Le contemporain ne s’aventure plus dans les tentatives pour prouver l’existence de Dieu, ou son inexistence. Point de science, par conséquent, point de concept. D’orient en occident et d’occident en orient, tout reste affaire de credo. Pourtant, le propos d’une religion est bel et bien d’aspirer à l’unification des humbles. Est-ce dire que la foi permet autant que le savoir, sinon mieux, l’atteinte de la vérité ? Le propre des dogmes est de l’affirmer. L’ennui est que ces dogmes sont eux-mêmes plusieurs. Ils se font concurrence. Parce que, chacun en son langage, entend régenter la croyance à sa façon, ils ne peuvent pas se concilier. De même que l’idée de Dieu se dérobe devant l’ambition d’exhiber des preuves ontologiques, de même nul n’est en mesure de prouver comment et pourquoi il faut croire de telle ou telle façon. Le stratagème est de clamer que l’opposition savoir et foi ne se justifie pas, que croire est synonyme de savoir. Mais c’est bel et bien ce que nie la concurrence. Un dogme adverse proteste toujours. Dans son champ déterminé, il revendiquera la synonymie. Chez le voisin, il la réfutera. Le voisin ne fait jamais que croire ; il croit qu’il sait, il ne sait pas. Partout, le savoir est décrété n’appartenir qu’à soi seul. Ailleurs, l’ignorance est supposée égarer les esprits. Décidément, même quand la religion fait masse, elle n’échappe pas non plus à la division, ni au sentiment que la simple croyance, parce qu’elle expose le crédule à la sottise, doit reculer sous la pression du savoir.

Devant ce remue-ménage, le mieux qu’on a à faire est de considérer la fiction comme la nourriture première du génie humain. Condition sine qua non : à la fois de son apparition et de sa perpétuation. L’équation est d’une simplicité quasi cartésienne. Je fictionne, donc je suis homme. Supprimez la fiction et voilà l’humanité qui tombe en décrépitude. Les anthropologues conduisent à une impasse quand ils s’alignent les mots latins habilis, faber, sapiens ! Que ne parlent-ils pas du fictus ? L’habilis est dégourdi de ses mains, le faber découvre l’art et la manière de travailler le métal, le sapiens crée des symboles et des rites. Le fictus est plus remarquable puisqu’il invente des choses qui n’existent pas. Magnifique tour de force qui le distingue de toutes les autres espèces.

Ici, il convient probablement de fixer une définition. Dans le dictionnaire, le fictif est opposé au réel. Il relève de la feinte, du simulacre, parfois même avec le projet de mentir. À ce compte, il entre dans le duel qui vient d’être évoqué. Tandis que le réel concernerait la science, la fiction appartiendrait en revanche au registre de la croyance. C’est oublier que les théories du réel, quant à elles, font un marché abondant de la fiction et que, dans la pratique également, les programmes d’action sur le réel ne peuvent s’en passer. Le réel est, voilà une chose entendue. Expliquer ce qu’il est pour le transformer au besoin, voilà une autre affaire. La définition exige donc davantage de finesse. Ceux qui y adhèrent précipitamment manquent l’essentiel.

Cinq compères habitent la même ville. Un jour, le premier voit sur le paillasson de son appartement un pigeon en train de le narguer. Le lendemain, il jure qu’il n’a rien vu. Comme il n’est pas amnésique, il ment. Ou bien, il jure qu’il a vu une otarie. Il ment encore. Peu importe ses mobiles, le fait est qu’il ne restitue pas dans son discours l’expérience qu’il a eue du réel. À chaque fois, il fictionne. Dans le même temps, un physicien cherche à figurer par un dessin l’organisation intérieure des atomes, il estime alors qu’un modèle planétaire est le plus satisfaisant. Autour d’un noyau gravitent des particules ? Seulement, rien ne prouve que cette organisation figurée correspond effectivement à celle du réel. Les instruments d’observation ne sont pas assez évolués pour le vérifier, peut-être même ne le seront-elles jamais. Le physicien tranche quand même. Il jure que son modèle est malgré tout le plus commode. Lui ne peut prétendre percevoir ce dont il parle, mais il assure que, ici et maintenant, ses explications sont les plus probables. Cela signifie que, à son tour, il fictionne. Le troisième compère est tourmenté par le salut de son âme. Il se demande si la mort est un trépas. Aussi se plaît-il à décrire un autre monde, une autre dimension. Au-delà du réel, dessus ou dessous, il placera à l’occasion un paradis. D’où, derechef, le recours aux fictions. Le quatrième compère n’agit pas autrement, non plus, quand il évoque d’autres civilisations que terrestres. Passionné par les OVNI, il brode sur les mœurs des Petits-Gris et aspire sans doute à faire des banquets du troisième type. Quant au dernier compère, qui joue au prophète, il tourne son front vers le futur et annonce avec aplomb des bouleversements inouïs, dépassant l’entendement.

Ces cinq-là sont distingués par la forme. Au quotidien, ils ne sont parfois qu’une seule et même personne. Par exemple, un physicien ayant la phobie des pigeons, spéculant sur la métempsycose, prêtant une oreille attentive aux récits ufologiques, ne dédaignant pas non plus les Nostradamus anciens ou actuels, un tel physicien se rencontre au laboratoire, dans les galeries d’un supermarché ou sur les plateaux de télévision. Ainsi, dans un ordre différent de celui des anecdotes, fictionner veut dire : 1) imaginer le réel autre de ce qu’il a été, est ou sera, en sachant pertinemment que l’imagination contredit la vérité ou la travestit, 2) imaginer le réel comme il pourrait être, faute de savoir en certitude ce qu’il est vraiment, 3) imaginer un ou plusieurs autres états que le réel, en postulant ou non l’existence effective de ces états autres, cela dans le passé, le présent ou l’avenir, 4) imaginer une transformation future du réel lui-même, c’est-à-dire envisager son propre devenir autre. En résumé, on voit bien que l’opposition du fictif au réel n’en est pas toujours une. Dans certains cas, la fiction vise au contraire à exposer le réel bien mieux qu’il n’apparaît ou à prédire son évolution dans le temps. L’autre dont il s’agit est tantôt ailleurs tantôt ici. Tantôt il est jugé pure invention de l’esprit, tantôt on le suppose plus réel encore que les phénomènes révélés à nos sens. Certes, on remarquera qu’il est difficile de se retrouver dans un tel foisonnement. Mais, c’est bel et bien celui-ci qui érige l’humanité comme l’espèce fictionnaire par excellence. Hommes nous sommes parce que nous devons constamment divaguer entre le réel et une altérité polymorphe. Divagation heureuse ou malheureuse, tout dépend des circonstances.

Ce faisant, on voit bien que l’intention ne suffit pas à créer la fiction. Le menteur sait qu’il ment, délibérément il ne dit pas la vérité. Celui qui se trompe est convaincu qu’il ne ment pas quant à lui, néanmoins le résultat est le même. Et puis il y a l’oscillation : peut-être que oui/peut-être que non. Le physicien qui dessine l’atome penche vers le oui ; s’il est sérieux, il avouera quand même la possibilité d’être rectifié plus tard. La théorie qu’il estime parfois fondée aujourd’hui est exposée à n’apparaître demain que comme une fable. Il en va pareillement pour les prophéties. La perspective d’un avenir radieux ou catastrophique émeut les ouailles. Mais quelle différence entre l’Apocalypse selon saint Jean et certains récits de Lovecraft ? D’ailleurs, pourquoi un ultime méchoui, avec des flammes terrifiques venant griller les corps, pourquoi pas un embrasement délicieux, un embrasement dans une sorte de lupanar cosmique ? Saint Jean est à mille coudées au-dessus de Lovecraft, objecte le moinillon sculptant sa gargouille. Allons donc ! Le Jeannot biblique fait comme tout le monde. Pas mieux, voire moins bien.

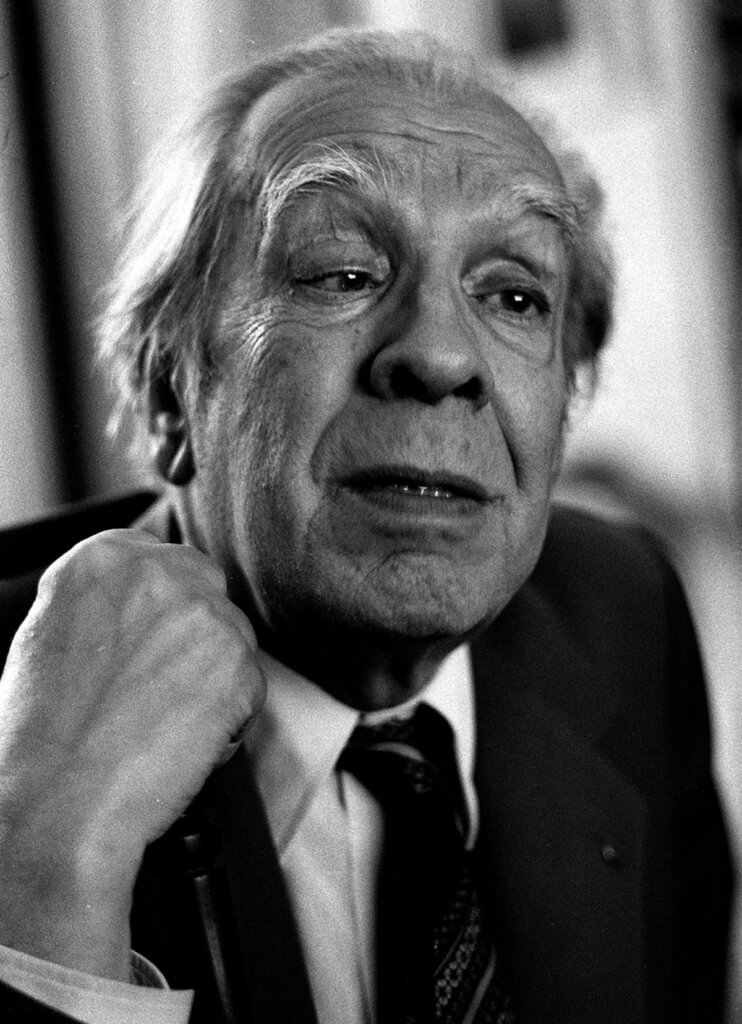

Jorge Luis Borges désigne souvent ce qui fait obstacle à l’ambition de savoir authentique, ou à la sincérité, et qui dispose aussi bien à la fiction. Il s’agit de l’idée d’infini. Affrontant cette idée, la pensée se découvre exposée à de redoutables paradoxes. En tout cas, elle achoppe sur de nombreuses questions. Or, comme il lui est difficile d’admettre que ces paradoxes ou questions puissent être sans solutions, sans réponses, elle n’hésite pas à recourir aux expédients. Un pseudo-savoir est préférable à l’ignorance : une hallucination à la privation complète de sensations, une hypothèse, au silence. Du coup, Borges ne demande pas qu’on dénonce ces expédients, qu’on s’en moque ou les condamne, dans le style de certains hypocrites qui se jugent à l’abri ; il demande qu’on soit averti des jeux et enjeux dans lesquels ils nous conduisent.

Il y a plusieurs infinis. On songe d’abord à celui de l’espace qui effrayait tant Pascal [2]. Où sont vraiment les limites du monde ? Le primitif assignait volontiers une frontière à son propre territoire, après laquelle tout le reste n’était que sauvagerie et désordre. Quand il regardait le lointain ou le ciel, il envisageait également un dehors du monde matériel où régnaient le mystère et les ombres. De là à évoquer un ou plusieurs autres mondes, il n’y avait qu’un pas à franchir. Il le franchissait souvent. Et son raisonnement, alors, était simple. Tout ce qui est autre ne peut être pensé que dans une série d’oppositions au réel vécu ici. Dans l’autre monde, au-delà des frontières du nôtre, les autres créatures sont autrement que nous. Ils ne sont pas ou plus comme nous. Truisme ? En aucun cas. Pour domestiquer l’infini, pour l’accommoder à la pensée, il convenait uniquement d’inventer quelque part un arrêt, un seuil, une cloison signifiant que cet infini n’est pas partout, qu’il est là où l’homme n’est pas. L’arrêt, le seuil ou la cloison sanctionnent un partage entre un monde habité, voulu fini quant à lui et sécurisant pour ce motif, sans danger ni déséquilibre, et un au-delà menaçant, dont l’étendue est presque incommensurable.

La métaphysique prend son origine dans la trivialité. L’oiseau qui s’égosille sur une branche, manifeste à ses congénères la possession d’un espace. Le chien qui lève la patte fait de même. De même agissent encore les éléphants. Et ainsi de proche en proche dans le dense réseau animalier. Les repères affectés à un lien procèdent d’un découpage dualiste où le gîte, qu’il soit de l’individu, de la bande ou de la horde, se distingue comme fini sur un extérieur potentiellement infini. Moyennement quoi la métaphysique est en effet ce qui toujours erre dans cet extérieur. Ce que l’homme semble simplement produire de nouveau par rapport aux autres espèces, c’est une symbolique de l’errance. D’abondants discours font proliférer les symboles supposés indiquer ce qui passe dessus ou dessous, devant ou derrière. On les jugera plus ou moins vraisemblables selon s’ils sont justement plus ou moins crédibles. La vraisemblance ne suffit pas à fonder une vérité.

Parfois le regard se retourne. De l’infiniment grand, il passe à l’infiniment petit. Et le processus recommence. Y a-t-il une possibilité d’arrêter l’investigation d’un objet matériel, surtout quand on se soucie de nommer une substance qui serait l’alpha de toutes les autres ? Avant le physicien moderne, Leucippe et Démocrite [3] s’ingénient à théoriser les particules dites élémentaires. C’est eux qui initient l’humanité à l’atome, considéré par définition comme l’indivisible par excellence. Cependant, cette indivisibilité se conteste. Leibniz se souviendra d’un autre Grec fameux, Zénon [4], pour remarquer que n’importe quelle chose douée d’étendue est divisible, et cela sans conclusion. L’atome aussi possède un dedans. Il n’est pas simple, il est composé. L’imagination peut donc à nouveau prendre son essor. À l’intérieur d’un corps donné, peut-être y a-t-il une multitude de microcosmes possibles, et ainsi de suite, sans trêve ni repos. L’immense baleine de Lucien de Samosate [5] contient dans ses flancs un univers où il y a derechef une contrée maritime avec d’autres baleines, et ces baleines peuvent à leur tour contenir de nouvelles contrées, selon une métaphore d’inclusions gigognes. La variation des échelles autorise toutes les hypothèses. Il n’est question que de rapports ou de proportions. Du coup, répétons-le, c’est seulement la fiction qui provoque un arrêt quelque part. Le savant choisit le modèle qui lui paraît provisoirement le plus acceptable, tandis que le poète arpente joyeusement les régions lilliputiennes, lesquelles peuvent paraître pays de géants quand on est encore plus au comble de la petitesse.

Ajouté à l’espace, il y a le temps. Allez donc savoir s’il ne fluctue jamais. S’il se subit pareillement partout. Allez donc savoir si les instruments qui le mesurent ont une quelconque fiabilité. Le théologien s’irrite à l’idée qu’il pourrait ne jamais y avoir de début. En symétrie, il accorde une attention touchante aux anticipations, sur l’achèvement. Par glissade sémantique, il considère le présent, puis de passé en passé, de futur en futur, il se plaît lui aussi à nommer un hors temps. Il faut bien que cela ait commencé un jour et que cela cesse un autre jour. Cela : le continuum apparent de l’agitation planétaire. Pour un être vivant, il est dans l’ordre du destin que de naître et de mourir. Alors, il ne paraît pas absurde de prêter un destin semblable au système qui fait notre milieu immémorial. N’entrons pas ici dans l’oisiveté des schémas psychologiques, le fait est que l’intelligence humaine s’applique à segmenter le temps comme elle quadrille l’espace, et que la segmentation provoque inévitablement la question des moments ultimes. Big-bang, conflagration nucléaire. Quoi avant ? Quoi après ? Quelques-uns estiment se tirer d’affaire en affirmant que de toute façon l’homme est trop limité pour pouvoir répondre. Il y aurait de l’ineffable dans l’air, il y aurait de l’indicible. Ceux-là se taisent donc. Toutefois, il en est beaucoup, beaucoup plus, qui parlent, qui lancent une multitude de réponses. Le cosmos est leur objet. Et c’est eux qui sont le bon ordre des choses.

Emporté par une lame, le noyé revit en un éclair le film de sa vie. L’insertion d’une longue durée dans le hiatus d’un instant fatal contredit l’arithmétique habituelle de la raison. De nombreux rêves procurent des sensations analogues. La pensée assoupie devient de siège de scénarios incontrôlables qui se télescopent. Mieux encore, il n’est pas requis d’approcher le trépas, le coma ou l’onirisme du sommeil, pour mesurer à quel point des impressions de dédoublement peuvent provoquer le vagabondage de l’esprit dans une dimension étrangère à celle du vécu immédiat. Se voir ailleurs, alors qu’on est là. Une profonde blessure intime risque même de faire adhérer aveuglément à l’artifice de l’absence. Est réputé fou celui qui se considère aujourd’hui dans une histoire dépassée ou un avenir lointain. Dans certains asiles existent encore des grognards qui triomphent à Austerlitz. À côté, d’autres chevauchent plutôt sous la bannière de Jeanne d’Arc. En tout cas, voici aussi bien l’ordre des choses dont il s’agit : il suffit que la conscience vigile médite sur ces comportements bigarrés pour qu’elle perçoive à nouveau comme normale, sur la copie de ce qui concerne l’espace, l’application du jeu fictionnel au temps. D’où vient et où va la course des siècles ? Quel rôle, quelle place tenons-nous, individu ou espèce, dans cette course ?

Certaines fois, la domestication de la finitude temporelle trouve sa subtilité dans l’invention d’un bouclage réversif. Il suffit d’inventer un procédé permettant de traverser les époques à rebours pour se donner de l’infini une seconde idée qui conjure la première. Quel que soit le dehors supposé du temps, avec les affres de l’inconnu, l’hypothèse de pouvoir voyager dedans à son gré rend plausible une répétition salvatrice. Celle-ci retarde sans cesse le moment du saut. Dès que la fin s’annonce, il n’y a qu’à tourner bride et revenir en arrière. Cela fait, il n’y a qu’à se laisser de nouveau porter en avant, pour envisager une nouvelle retraite quand on le juge nécessaire, et ainsi de suite. Dans cette hypothèse, l’homme demeure toujours effectivement en pays familier, sans inquiétude quant au reste. Il suffit ou il n’y a qu’à ! Les plus grands écrivains se sont inspirés de ce thème. Il n’empêche que l’idée d’une répétition de ce genre ne satisfait personne, précisément parce qu’elle est à son tour infinie.

Avant que les cultures entrent dans ce qu’on appelle l’Histoire, quelques mythologues accordaient leur crédit au schéma de la circularité. L’éternel retour du même se commentait à la façon d’une pulsation cardiaque. Tantôt le monde se dilate, tantôt il se contracte. À chaque battement, il se régénère à l’identique, et meurt à l’identique. Progrès et décadence. Reste que la fiction d’une telle pulsation sans cesse recommencée se corrigeait bien par cette autre fiction, selon laquelle l’identité est justement ce qui annule le sentiment d’infini. La ruse de la répétition est de clamer que, si ce qui se passe à l’intérieur d’un cycle est de toute éternité pareil à soi, alors cet intérieur est le contraire de l’infini. Les deux inflexions de la décadence au progrès, puis du progrès à la décadence sont des seuils qui maintiennent le cosmos dans des intervalles fermés, achevés. De surcroît, on n’a plus qu’à spéculer sur un dehors radicalement différent. Le franchissement des seuils est censé réintroduire dans un après déjà connu. L’avenir a déjà été là. Peu importe si la mémoire en a perdu la trace, peu importe si l’oubli a vidé la pensée. C’est toujours le même et, en tant que tel, il est fini.

Quand Welles donnera la réplique à Goethe, on aura à faire plus tard à une ligne et non plus un cercle [6]. Sans doute un héros pourra-t-il alors négocier son rajeunissement avec le diable, ou bien il bricolera un véhicule le projetant dans une civilisation dont les maîtres sont des monstres. Mais l’imagination persistera à limiter ces possibilités. Le rajeunissement n’est négociable qu’une seule fois ; cela, d’ailleurs, au prix fort. Et le bricolage ne donne jamais qu’à vivre des péripéties dont l’enchaînement trouve toujours quelque part un terme fatidique. Sur la ligne du temps, les allers et retours sont peu nombreux. Il faut qu’il en soit ainsi. Curieusement le génie humain achoppe sur la comptabilité. Une chose est d’envisager la réversibilité ou la projection temporelle, avec ou sans accélération éventuelle des processus : autre chose d’envisager la continuation perpétuelle de ceux-ci. Une occasion est donnée à quelqu’un de s’asservir le temps, d’en vaincre le cours. Une occasion ou plusieurs. Cependant, il advient un moment où il faut se rendre. N’importe quel bouclage est condamné à l’interruption. Moyennant quoi, sans paradoxe aucun, l’interruption relance la question de l’infini ainsi que la prolifération des réponses fictives à cette question.

Il y a mieux encore. Le lecteur qui suspend au besoin sa méditation sur l’espace et le temps, au prétexte qu’il le trouve d’un intérêt subalterne, celui qui accepte toutes les fantaisies là-dessus avec un dégagement sceptique, celui qui le hic et nunc est le seul mot d’ordre acceptable, sans souci pour les à-côtés de toutes dimensions, et bien, celui-là doit tout de même s’inquiéter du sens de ces propres actions quotidiennes. Loin du vertige provoqué par les jongleries métaphysiques, il est des expériences triviales qui dénoncent un troisième infini bien plus cruel à éprouver que les deux autres puisqu’il concerne la pensée elle-même dans le questionnement de ses motifs. Si, pour bien interpréter une conduite, il était nécessaire d’en élucider toutes les déterminations initiales, alors il serait rarement possible de conclure. Divans et confessionnaux appâtent leur clientèle par des publicités trompeuses, ou bien c’est la clientèle qui fabrique ses leurres ; en tous cas, il est indubitable que le simple particulier est peu ou prou confronté à une sorte d’opacité intérieure qu’aucune technique d’aveu ne parvient à dissiper. Selon les caractères, cette opacité est plus ou moins bien acceptée. Chez quelques-uns, elle peut à l’occasion être déniée. Il n’en demeure pas moins qu’elle existe. Et c’est justement pourquoi les conduites personnelles sont si diversement commentées.

Tentez de comprendre les intentions exactes de l’homme au pigeon. Pour quelle raison ne veut-il en entendre parler ? Pour quelle raison refuse-t-il d’en parler lui-même ? Ce n’est pas parce qu’on donne un nom à un caprice ou une phobie qu’on en décèle l’origine la plus cachée. Toute recherche de causes ne peut être estimée satisfaite qu’à la condition de prétendre mettre en lumière la cause qui déclenche le reste. Une cause enchaînée à une autre n’est jamais qu’une cause dérivée. Pour bien faire, il faut donc pouvoir remonter la ou les longues chaînes de dérivations afin de s’arrêter au mouvement décisif qui commande l’ensemble des suivants. Or, la rétrogradation causale s’avère bien souvent inépuisable. Quelquefois, par économie de pensée, on évoquera l’intuition, la révélation, ma passion ou quelque chose de même aspect. Sauf que l’intuition, la révélation ou la passion s’inscrivent elles aussi dans des rapports de conditionnement dont on aimerait rendre compte. Voici une intuition : quelles sont les conditions de son surgissement ? Qui oui quoi l’ont inspiré ? Dans la relation amoureuse, le coup de foudre survient quand on ne l’attend pas. Pourtant, il y a des esprits sérieux pour admettre qu’on y est préparé par la configuration du vécu enfantin. Oui, l’homme n’accepte que difficilement les sentiments ou conduites sans cause, voilà une question aussi embarrassante que celle de l’espace et du temps.

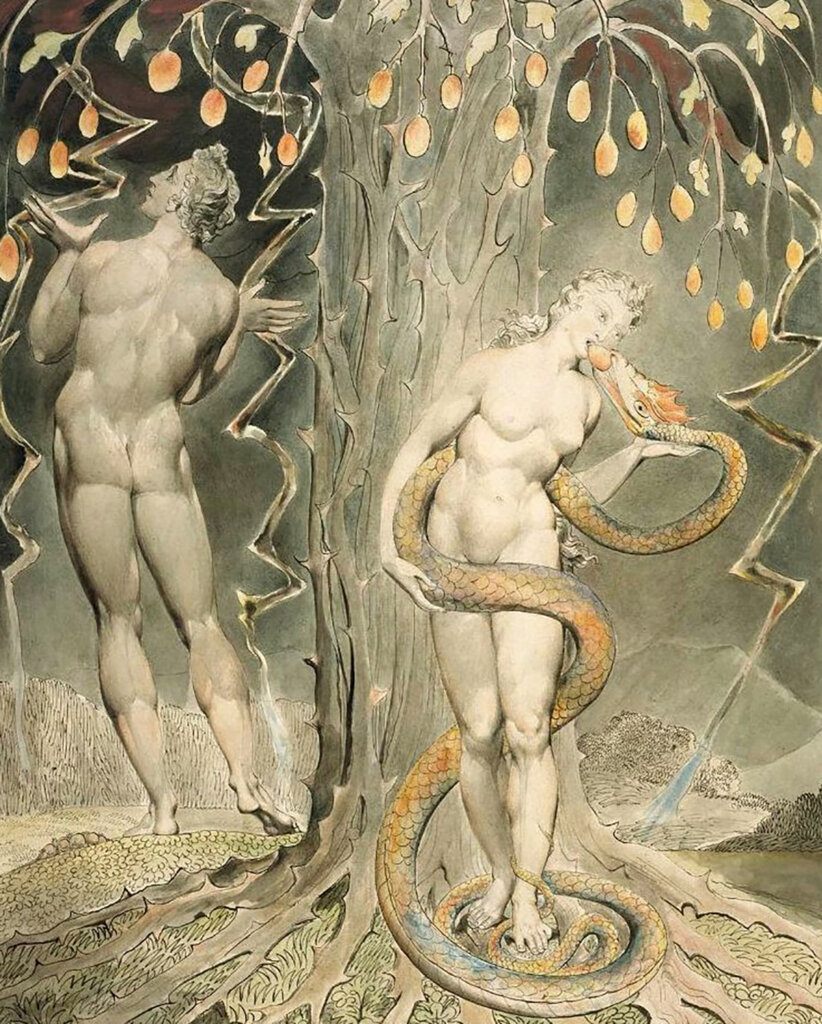

Que faire alors ? Encore et toujours : fictionner. La fée, l’ange protecteur, la sorcière, le démon dansent au palais des limbes intérieurs comme autant de créatures responsables d’un bonheur ou d’un malheur inintelligibles sans eux. La magie supplée la logique. Faute de pouvoir exhiber un enchaînement complet de raisons, on a recours aux êtres surnaturels. Ceux-ci rassurent, même quand ils sont paradoxalement imaginés comme source d’effroi. Ils comblent une lacune, un vide, une absence. Quitte à s’insurger contre leurs décisions, ils ont le mérite de permettre une explication des conséquences. Si cela est ainsi, dit la fable, c’est parce qu’un génie est intervenu de telle ou telle façon. C’est lui qui a provoqué l’aventure dont la victime, de bon ou de mauvais gré, supporte maintenant les effets. À ce régime, les sortilèges annihilent les desseins les mieux calculés. Ou bien, ils les renforcent. Et la superstition peut prendre aussitôt leur relais. L’homme au pigeon s’est levé du pied gauche ce vendredi 13. La veille au soir avant de s’endormir, il avait lu Patrick Süskind [7].

Les écolâtres de la psyché devisent gaillardement sur le ça. Aucune métaphore n’en suggère la configuration précise. Instance polarisée ? Réservoirs de pulsions ? Dispositif interfacial, entre les structures acquises par les gènes et celles forcées par la culture ? Le fait serait que l’individu le plus obtus est capable de sentir en lui l’action de forces spontanées. Quand il est voulu explicatif de ces forces, un tel propos n’a pas plus de consistance que celui des chroniqueurs évoquant la longévité du Comte de Saint-Germain [8] ou les mérites du baquet magnétique de Mesmer [9]. La psychologie des profondeurs sonde vraiment des abîmes sans fond. Sa superficialité étonne, d’ailleurs. Les équations qu’elle aligne sur le tableau noir de ses plongées témoignent d’une algèbre pauvre et stérile. On le voit bien là où le ça est censé éclipser le Je, puisque c’est le Je qui embellit l’avènement de l’éclipse. Cela fait plaisir de voir la chose ainsi. En vérité, pour le bon entendeur, celui qui dit ça ne dit rien d’autre que c’est lui qui le dit, lui : un Je circonstancié, un auteur souvent soucieux de ses droits, de la propriété de ses mots (jeux de) et de son œuvre, voire (tel est le comble) de ses disciples parfois fort peu reconnaissants (le maître ne parle pas en eux). Le maître se comporte volontiers comme un coq, bien campé sur ses pattes de derrière, prêt à becqueter l’intrus. Il ne sait pas, il fait semblant d’ignorer que le ça n’est que l’index qui montre autre chose que lui-même, c’est-à-dire le bruissement incessant des causes innommables.

N’oublions pas Borges : « Il n’y a pas au-delà de notre visage un moi secret qui dirige nos actes et reçoit nos impressions : nous sommes uniquement la succession de ces actes imaginaires et de ces impressions errantes » [10]. Tout compte fait, le secret est ce qu’il y a de plus visible, de plus ostensible dans le foisonnement des signaux que les hommes s’adressent les uns aux autres. On peut l’analyser à condition d’admettre une fois pour toutes qu’il n’y a que du vide derrière les symptômes eux-mêmes. Autant de masques et de parades, autant de licornes, autant d’arlequinades multicolores ou de fabulations austères qui se bousculent aux coins des rues, et pas seulement dans les livres, pas seulement sur les scènes de théâtre, dans les carnavals ou les cinémas. Le mot d’ordre se résume à ceci qu’il faut donner une apparence à ce qui n’en a pas et ne peut en avoir. En guise d’illustration, voici la duplicité dont il tire sa substance : il ne voit rien, alors il dessine une de ses innombrables figures possibles que la surface de verre ; à ce régime, il n’est que ce qu’il a produit — ou spéculé, c’est le cas de le dire —, toutefois ça l’arrange bien de simuler le contraire.

Dans la tradition occidentale, trois majuscules incarnent successivement la même prosopopée : Dieu, la Raison, l’Inconscient. Dieu signe d’abord la providence ou la fatalité. De son doigt sur la pierre inaltérable, il inscrit le devenir réglé du monde. Genèse, commandements, exodes, prosélytisme, tout est conçu par lui, jusqu’aux miracles. L’ennui est qu’il ne prévoit pas le coup d’État qui va faire pâlir son nimbe au vitrail des églises, voire l’occire purement et simplement au chant des carmagnoles. Un beau matin surgit en effet la Raison, annoncée déjà par les Grecs, qui aiguise ses concepts à la meule de la science pour jurer qu’il est possible à l’homme de déceler une logique profane dans la suite des événements, ce genre de logique qu’elle aspire désormais à diriger puisqu’elle en est la compréhension éminente. Sauf que, bis repetita, l’Inconscient se tenait en embuscade. Ce rejeton tardif ne manque pas d’allure. Son ironie est encore plus ravageuse que celle des rationalistes déconfits. Mettant dos à dos les illusions compensées de la transcendance divine et de l’immanence logique, il brandit plutôt le prestige d’archétypes ou de structures qui seraient partagés par tous les hommes sans exception. La Raison connaît donc la même déroute qu’elle avait infligée à son prédécesseur. Impossible pour elle de piper mot. Reste que le pas effectué par l’adversaire n’est qu’un pas de côté. L’inconscient n’introduit que des métaphores nouvelles dans la fantasmagorie des explications causales. Guère plus que des métaphores.

Prenons un tapis volant, direction Babylone. Borges prête à l’antique cité une pratique de loterie régissant la vie des hommes [11]. Personne n’est épargné par l’obligation d’acquérir des billets et de se conformer aux ordres qui résultent du tirage. Ainsi, par artifice, se trouve intégralement respectée l’égalité de chance. Foin des avantages procurés par une bonne naissance ! Chacun est soumis à la loi des numéros et c’est le hasard qui tranche. Tantôt on se voit promu aux plus hautes charges, tantôt on sombre dans l’esclavage. Tantôt les joies de l’amour font rayonner le cœur, tantôt la mort s’impose au terme d’un supplice. Quelques-uns diront alors que la main qui choisit le billet n’est pas innocente, qu’elle est guidée à son insu par une puissance occulte et, quant à elle, parfaitement inscrite dans un déterminisme strict, sans place pour l’aléa ou le pari. Oui, quelques-uns diront cela. Mais d’autres diront le contraire et considèreront que la contradiction prouve que les plus proches de la vérité sont eux-mêmes. Quoi qu’il en soit, Borges montre des Babyloniens fort dociles. « Ils acceptent les décisions du hasard, ils lui livrent la vie, l’espoir, la terreur panique, mais ils ne s’avisent pas d’interroger ses lois vertigineuses, et les sphères giratoires qui le révèlent n’éveillent pas leur curiosité » [12]. Les calculs de probabilité n’abolissent pas l’infusion continue de l’improbable dans les flux des existences individuelles et collectives. Cosmos et chaos s’interpénètrent étroitement. Pis encore, sachant que les questionnements du temps et de l’espace ne fournissent jamais de réponses unanimes, on devine combien les coups du hasard sont à leur tour infinis. Partout des bifurcations surgissent sous les pas des citoyens. Vaste rhizome aux entrelacements imprévisibles. Labyrinthes de labyrinthes sans cesse renaissants. Où l’Inconscient ne peut même pas jouer au Minotaure.

Quittons Babylone pour rejoindre Fray Bentos [13], à la fin du dix-neuvième siècle. Là vit un cavalier chez qui une chute de cheval a provoqué un traumatisme étrange, puisqu’il est désormais doué d’une mémoire infaillible. Merveille, dira-t-on aussi bien, que de se rappeler chaque seconde de sa vie ! Souffrance au contraire, répond Borges. L’accumulation incessante de détails, jusqu’aux plus insignifiants, entraîne la plus stérile des stupeurs. Un homme sans répit occupé par ses souvenirs se découvre incapable par exemple de procéder à quelque abstraction que ce soit, car pour abstraire il faut oublier. Pour la même raison, il se découvre incapable de construire des échelles de valeur, grâce à quoi nous majorons certains faits et en minorons d’autres. Le mécanisme décrit par Borges est curieux, il est néanmoins cohérent. Dès lors qu’une mémoire enregistre tout ce que les sens perçoivent, la réminiscence ou l’anamnèse sont elles aussi virtuellement infinies, en sorte que celles-ci entravent a priori toute tentative de structurer, d’ordonner ce que celle-là contient. S’il y a toujours quelque chose d’autre à se remémorer, si la remémoration n’est jamais achevée, alors il est impossible de comprendre véritablement ce qu’on sait. C’est que la mémoire n’a pas, en somme, l’intuition enveloppante de ce qu’elle contient. N’importe quel inventaire exige du temps.

D’où ceci : il n’est pas impossible que la censure, le refoulement et tout ce qui y ressemble, soient autant de courts-circuits qui permettent d’échapper au vertige. Ils créent des blancs, des trous, des brèches, des silences grâce auxquels il devient possible de penser et, tout bonnement, d’être ouvert aux lendemains. C’est à ce titre que l’Inconscient permet de faire de sérieuses économies d’énergie dans la quête des causes. Funes est le prototype du sujet sans inconscient ; très vite, il ne peut que mourir accablé par sa mémoire. « D’un coup d’œil, nous percevons trois verres sur une table ; Funes, lui, percevait tous les rejets, les grappes et les fruits qui composent une treille. Il connaissait les formes des nuages australs de l’aube du trente avril 1882 et pouvait les comparer aux souvenirs des marbrures d’un livre en papier espagnol qu’il n’avait regardé qu’une fois et aux lignes de l’écume soulevée par une rame sur le Rio Negro la veille du combat du Quebracho ». Autant dire que les questions sur le sens ne méritent elles-mêmes d’être posées que dans la mesure où, à l’inverse du Funes fictif, personne n’est capable de tout retenir des événements qui le concernent. Là encore, le sens n’est jamais qu’une hypothèse fabriquée par défaut de connaissance.

Qu’il y ait à balancer entre deux pôles apparemment contradictoires, cela ne fait aucun doute. Tantôt la pensée déplore son incapacité à saisir la multitude des fils qui trament le tissu des causes. Tantôt l’inconscient est ce qui brouille allègrement ces fils, ou bien qui donne dans le tissu de vigoureux corps de ciseaux. C’est que l’Inconscient travaille donc contre la pensée ? En aucune façon. À l’examen, il s’avère que la pensée veut et ne veut pas achever le tissage. La figure amoureuse de Pénélope rejoint celle d’une raccommodeuse de patchwork. Il ne faut surtout pas chercher à composer en soi le tableau complet de son propre destin. Mieux vaut se satisfaire des morceaux épars, entre lesquels se glissent des artifices. Ce sont ces artifices-là qui permettent l’élaboration du sens et tout ce qui s’ensuit. Les poètes authentiques ne cessent de le répéter, qui éprouvent en leur chair combien la force des émotions créatives se nourrit des mystères indicibles ou des fables murmurées pour les apprivoiser.

Au demeurant, on ne se méfie pas assez des désintéressés maladifs, des ignorances obstinées, des surdités entêtées, voire de tout ce qui caricature les stratégies de rejet sous la forme des militantismes obtus. Tel ou tel pare au plus pressé, au moins déstabilisant, quand il postule qu’en dehors de son territoire bien arpenté, en dehors de son intelligence bien lucide, ne gît que le néant. L’extrémisme en la matière engendre une affligeante médiocrité. Mais passons là-dessus, tant il est vrai que le salut vient justement du pouvoir oppositif de la fiction, de cette puissance à varier les inventions contre la dérisoire compacité des idées fixes, contre le verrouillage des dogmatismes débiles. Le salut vient de la mécréance féconde, qui délite infatigablement les cénacles érigés en forteresses idéologiques. Ceux qui s’effraient devant les failles et les brèches, les trous et les silences, les flous et les brouilles, bref les métaphores ou les métonymies de l’Inconscient, ceux qui cherchent à les nier ou à les évacuer, ne font jamais qu’œuvre mortifère, et ce n’est même pas une œuvre.

Cherchez donc maintenant en quoi le mot science-fiction mérite une place de choix dans le lexique contemporain. L’alliance semble promettre un bâtard ectoplasmique, un monstre acéphale auquel il manque le corps. Mais tout est dit dans ce que les grammairiens désignent par un oxymoron : figure de rhétorique associant des termes contradictoires. Ainsi l’association, condamnée par la logique, laquelle vivifie cependant la poésie. La science-fiction a son intérêt non dans ce qu’elle joue les Cassandre, mais en ce qu’elle contraint l’intelligence à toujours faire un écart entre ce qu’elle sait en certitude et ce qui dénonce la fragilité d’une telle certitude, entre l’arrogance d’un rationalisme étriqué et la splendeur créatrice de l’imagination. En cela, elle joue parfois la disciple hypocrite, elle fait mine de prouver que son propre discours est aussi valide que celui des sommités en blouse blanche ; elle le fait tant et si bien qu’on a la stupeur de voir quelque écrivain dériver malgré lui vers la paranoïa et prendre ses fantasmagories pour des divinations de style évangélique. Néanmoins, en dépit de cette déhiscence, sa vertu n’est guère compromise.

Art mineur ! objectent les bégueules. N’exagérons rien. Tout ce qui s’écrit à son enseigne est foisonnant. Ce n’est donc pas un hasard si les qualités sont fluctuantes, si le médiocre côtoie le génial. Au demeurant, il suffira qu’un jour les habitudes casuistiques des policiers de la littérature soient abandonnées pour que l’on comprenne le jeu des différences qui séparent un auteur de science-fiction d’un auteur abonné à l’Académie française. Tout est affaire de conviction et d’ouverture. Et puis, il n’existe pas d’art mineur. Ceux qui introduisent des hiérarchies en art imaginent pour leurs propres personnes un destin d’échassiers ; or le sens de l’équilibre est ce qui leur manque le plus. Les romans de science-fiction, les nouvelles, les tableaux de peinture, les bandes dessinées, les films et toute autre production de même veine méritent leur label. On ne devrait même pas les astreindre à un genre, non plus, quand on s’aperçoit que les frontières d’icelui sont indécidables. Flottantes, labiles, elles échappent à toutes les tentatives de codification.

C’est d’ailleurs peut-être là une règle fondamentale : la science-fiction n’est telle que parce qu’elle s’oppose aux illusions classificatoires. Si le zoologiste empaille dans son musée un éléphant et une tortue, le fictionnaire mettra en scène un tortophant ou une élétue. Le médecin juge qu’un encéphalogramme plat annonce la mort clinique du patient : le fictionnaire ironisera les appareils trop rudimentaires, ridiculement incapables de capter les ondes zorgon qui prouvent au contraire l’avènement d’une vie mentale supérieure. Le physicien tracera sur ces tablettes des équations établissant l’universalité des lois de la gravitation ; le fictionnaire recrutera des lamas tibétains qui, conjuguant leurs forces, parviennent à transporter le palais de l’Élysée, son locataire inclus, dans les îles Kerguelen. En fait, il suffit qu’on déclare une idée impensable pour que la pensée y trouve le prétexte d’une turbulente aventure. Il suffit qu’un interdit, un empêchement, soit indiqué quelque part, pour que le besoin de transgression stimule l’imaginaire. Et il suffit donc aussi, comme on l’a vu, qu’un savoir s’autoproclame bien balisé, bien lisse dans sa géométrie, pour que le plaisir naisse d’y créer des accrocs. Cela vaut pour la littérature elle-même, pour les typologies à vocation définitive, les exégèses critiques sûres d’elles-mêmes, les besogneux du concept.

Et la morale dans ce tohu-bohu ? La question attire une réponse fort paisible. La plupart des fictions ont ceci de paradoxal qu’elles incitent à la transgression de toutes les limites établies dans le vaste champ des connaissances humaines, mais qu’elles contribuent au contraire à conforter celles qui marquent le système plus ou moins explicite des valeurs quotidiennes. Les mythes de jadis comme les contes de naguère sont tous d’une grande constance là-dessus. Les profuses inventions contemporaines perdurent dans la même voie. Au bout du compte, l’homme est peut-être engagé dans un double mouvement de pensée, et c’est ce double mouvement qui apparaît dans ses fictions les plus réussies. D’un côté, il s’applique à nier et dépasser les verrouillages qui affligent le savoir des phénomènes terrestres et cosmologiques ; d’un autre côté, il ne peut s’empêcher de rappeler combien nous sommes depuis la nuit des temps pris dans les mêmes schémas éthiques. Rien n’est plus insistant que les appels ou rappels aux responsabilités individuelles ou collectives. Rien n’est plus répétitif que le jeu des émotions. Que nul ne s’étonne, aussi bien, devant la fortune des allégories où le bien et le mal se disputent sans trêve, et où l’on observe des caricatures parfois fort puériles. Jamais les machines les plus ingénieuses n’auront la sensibilité de la chair. Combat pour la vie, en fait. Nous fuyons tout ce qui l’envenime. C’est à cet égard que, la fiction est peut-être aussi la thérapeutique culturelle la plus réussie.

Vidéos

Raison et croyance. Métro Boulot Philo.

La science est une croyance. Monsieur Phi.